記事公開日

最終更新日

「目の色が変わる」って、どういうこと?科学が解き明かす感情と瞳の不思議な関係

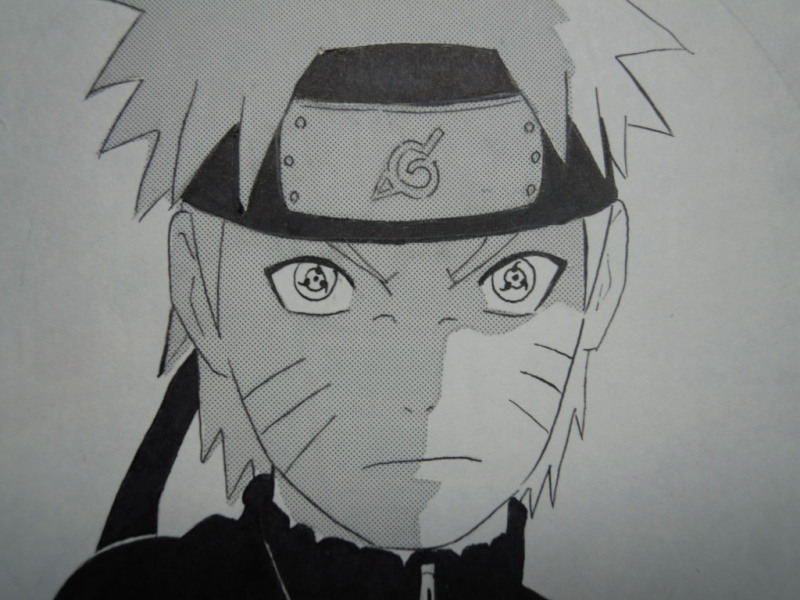

漫画『ナルト』の世界では、登場人物が激しい感情を抱いたり、力を覚醒させたりすると、文字通り「目の色」が変化します。うちは一族の「写輪眼」や「万華鏡写輪眼」は、瞳の模様が変わり、予知能力や幻術など様々な力を発動させます。また「輪廻眼」は別の模様と能力をもたらします。現実世界では、目が物理的にこのような変化をすることはありませんが、私たちは、人の内面的な変化を、無意識のうちに「目」という窓から読み取っています。では、なぜ物理的に目の色が変わるわけではないのに、そう感じるのでしょうか?

このコラムでは、私たちが何気なく使うこの慣用句の背後にある、目の物理的・生理学的メカニズムを、脳科学や心理学の視点から紐解いていきます。

1. 目の色の正体は?感情で瞳が変化するメカニズム

私たちが一般的に「目の色」と呼ぶ部分は、実は「虹彩(こうさい)」という、カメラの絞りのような役割を持つ組織です。虹彩の色は、含まれるメラニン色素の量で決まります。メラニンが多いと茶色や黒に、少ないと青や緑に見えるというわけです。この虹彩の色は遺伝子で決まっており、感情や思考で物理的に変化することはありません。

では、何が「変わった」ように見えるのでしょうか?その秘密は、虹彩の中央にある「瞳孔(どうこう)」にあります。瞳孔は、光の量を調節する「カメラの絞り」そのもので、明るい場所では小さく、暗い場所では大きく開きます。この瞳孔の動きをコントロールしているのが、私たちの意思とは関係なく働く「自律神経系」です。

- アクセル役の交感神経: 緊張や興奮、集中しているときに優位になり、瞳孔を大きく開きます(散瞳)。

- ブレーキ役の副交感神経: リラックスしているときに優位になり、瞳孔を小さく閉じます(縮瞳)。

つまり、内面的な感情の変化が自律神経に働きかけ、瞳孔の大きさをダイナミックに変えることで、目の印象が劇的に変わるのです。

2. 感情は瞳にサインを出す!微表情心理学から見る目の動き

「目の色が変わる」という表現は、単一の現象ではなく、瞳孔の動き、まばたき、視線といった複数の無意識的なサインが複合的に組み合わさって生まれる総合的な印象です。これらのサインは、まさに「心の鏡」と言えるでしょう。

瞳孔の動き:興味、興奮、ストレスのバロメーター

瞳孔は、光だけでなく私たちの感情や注意の度合いにも敏感に反応します。

- 興味・好意: 好きな人や興味のあるものを見たとき、瞳孔は拡大します。これは、新しい出会いへの興奮や好奇心、相手への好意のサインと考えられています。

- ストレス・緊張: 心理的なストレスや緊張も交感神経を優位にするため、瞳孔が拡大します。特に、嘘をついているときは心理的な負荷がかかるため、瞳孔が大きくなることが研究で示されています。

- 集中・弛緩: 高い集中状態では、瞳孔は安定する傾向があり、リラックスしていると瞳孔は小さくなります。

まばたきと視線:嘘や本音を見抜く手がかり

微表情心理学では、瞳孔だけでなく、まばたきや視線の動きにも注目します。

- まばたきの頻度: 緊張や不安、興奮といった感情が高まると、まばたきの回数が増加します。通常、1分間に10〜20回程度のまばたきが、強い緊張状態では30回以上に増えることも。一方、何かに集中しているときは、まばたきが10回以下に減る傾向があります。

- 視線の動き: プレゼン中に聞き手の視線が安定せず、そらされるようであれば、話に興味がない、あるいは飽きているサインかもしれません。また、嘘をつく人は、あえて相手をじっと見つめてくる場合もあります。

表情筋の微妙な動き:本音の笑顔と偽りの笑顔

笑顔ひとつとっても、本音と建前が表れます。

- 本当の笑顔: 心から楽しいと感じているとき、口角が上がるだけでなく、目尻にシワができます。これは、心から楽しんでいないと生じないサインです。

- 偽りの笑顔: 心がこもっていない笑顔は、口元だけが動くため、目尻にシワはできません。

3. 感情はどうやって目に伝わるの?脳が仕掛ける目のカラクリ

感情が目の物理的な変化に繋がるのは、脳内の複雑な神経回路が関わっています。感情は、大脳皮質などの高次な領域だけでなく、情動を司る脳の深部、特に扁桃体や視床下部で処理されます。

感情が変化すると、これらの領域が活性化し、その情報が自律神経系を制御する神経経路を通じて目に伝わります。瞳孔の光に対する反射(対光反射)は、非常に高速な生物学的サーボ機構であり、これは単なる光量調節機能を超え、感情や認知状態にも反応することがわかっています。

4. なぜ「目の色が変わった」と感じる?瞳と脳の不思議なやりとり

この「目の色が変わった」という感覚は、物理的な変化と、それを見る私たちの脳の解釈が複雑に絡み合った結果です。

瞳孔拡大が引き起こす目の錯覚

瞳孔が大きく開くと、相対的に虹彩の露出面積が減り、中心の黒とのコントラストが変化します。この変化が、観察者に対して虹彩の色がより暗く、あるいはより鮮やかに見えるような視覚的な錯覚を引き起こす可能性があります。ある研究では、豊橋技術科学大学とオスロ大学の研究チームが、人間が錯覚で明るく感じたときにも、同様に瞳孔が縮小することを発見しました。これは、視覚的な知覚が眼の物理的反応を直接引き起こすことを意味しています。

眼と脳の双方向性:心の窓と操縦桿

面白いことに、この関係性は一方通行ではありません。眼は心の状態を映し出す「心の窓」であると同時に、眼の物理的な状態が脳にフィードバックされ、心の状態そのものに影響を与える「心の操縦桿」でもあるのです。例えば、NTTコミュニケーション科学基礎研究所のある研究では、顔画像の瞳孔径を操作すると、その顔に対する好感度の評価が変わることが示されました。これは、眼の動きが感情の表現であると同時に、私たちの認知プロセスに働きかけ、感情を変化させる機能も持っていることを示唆しています。

5. まとめ:「目の色が変わる」は、心と体がシンクロする物語

「目の色が変わる」という言葉は、文字通りの意味ではありません。人が決意を固めたり、感情が高まったりしたときに、自律神経系が瞳孔や他の眼の生理現象を無意識的に動かし、その複合的な変化を私たちが「目の印象が変わった」と認識する、という複雑な心身の相互作用を指すメタファーだったのです。

次に誰かの「目の色が変わった」と感じたとき、ぜひその裏にある、心の奥底で起きている小さな物理現象に思いを馳せてみてください。それは、言葉だけでは伝わらない、人間という生物の奥深さを知る手がかりになるかもしれません。

編集者: マイソリューションズ編集部 https://hr.my-sol.net/contact/