記事公開日

最終更新日

モチベーションの暗号を解く:自己決定理論 完全ガイド

はじめに:「やる気スイッチ」はどこにある? アメとムチに頼らない新常識

「入社当初はあんなに輝いていたのに、最近どうも部下の元気がない…」

「どうすれば、チームのモチベーションを上げられるんだろう?」

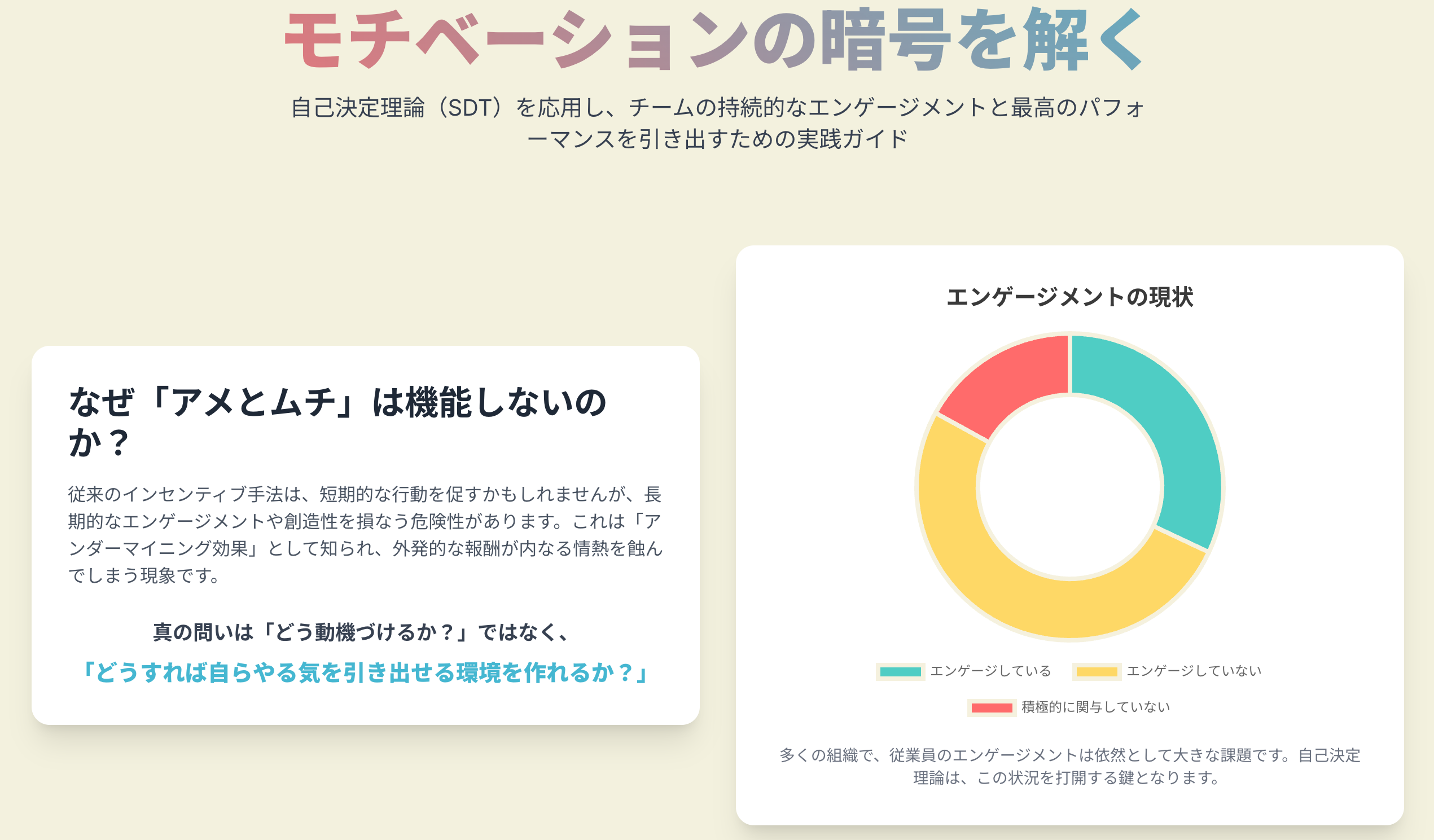

多くのマネージャーが、一度はこんな悩みに頭を抱えたことがあるのではないでしょうか。私たちはつい、「どうすれば部下を動かせるか?」という問いを立ててしまいます。しかし、もしその問い自体が、壮大な勘違いだとしたら?

心理学者のエドワード・デシとリチャード・ライアンは、TEDの講演でこう語りました。

「どうしたら人のやる気を引き出せるのか、と問うてはいけない。その設問は間違っている。その人が自分でやる気を出せるような状況を用意するにはどうしたらいいのか、と問うべきだ」

彼らが提唱した「自己決定理論(Self-Determination Theory, SDT)」は、まさにこの新しい視点を私たちに与えてくれます。これは「気合」や「根性」といった精神論ではありません。人間の「やる気」がどんな仕組みで動くのかを科学的に解き明かし、誰でも実践できる形に落とし込んだ、画期的な理論なのです。

この記事では、自己決定理論の面白くて奥深い世界を、具体的なマネジメント手法や人材育成のヒントと共に、どこよりも分かりやすく解説します。読み終える頃には、あなたのチームを活性化させるための、新しい羅針盤と実践的なツールキットが手に入っているはずです。

第1章 モチベーションのエンジンをかける3つの心理的ニーズ

自己決定理論の旅は、とてもシンプルな前提から始まります。それは、「人間は、心に必要な“栄養”が満たされれば、放っておいても自ら成長していく生き物だ」という考え方です。

では、その心に必要な“栄養”とは何でしょうか? それが、国や文化を問わず、すべての人が生まれながらに持っているとされる3つの基本的な心理的欲求(ニーズ)です。

1. 「自分で決めたい!」- 自律性の欲求 (Autonomy)

- これは何か?: 他人からやらされるのではなく、「自分のことは自分で決めたい」という欲求です。自分の行動を自分でコントロールしている感覚が大切です。

- ポイント: これは単なるワガママや放置とは違います。信頼され、自分の意思で行動を選択できる実感が、主体性を生み出します。

2. 「デキる自分でありたい!」- 有能感の欲求 (Competence)

- これは何か?: 「自分はできる」「成長している」と感じたい欲求です。課題を乗り越え、達成感を味わうことで満たされます。

- ポイント: 自分の仕事が周りに良い影響を与えていると感じることも、この有能感を強く刺激します。

3. 「誰かとつながりたい!」- 関係性の欲求 (Relatedness)

- これは何か?: 尊敬できる人たちと良い関係を築き、「自分はこのチームの一員だ」と感じたい欲求です。

- ポイント: 孤独ではなく、誰かに支えられ、受け入れられているという安心感が、心の土台となります。

これらは「おやつ」ではなく「主食」である

ここで絶対に間違えてはいけないのは、これら3つが「あれば嬉しいおやつ(ウォンツ)」ではなく、「ないと健康を損なう主食(ニーズ)」だということです。

マネージャーの役割は、ボーナスという「おやつ」をたまに与えることではありません。日々の仕事を通じて、これら3つの「主食」を安定的に供給する、いわばチームの栄養士になることなのです。

マイクロマネジメントで自律性を奪い、フィードバックなく放置して有能感を削ぎ、孤立した環境で関係性を枯渇させる…。それは、ただやる気をなくさせているだけではありません。社員の心に「栄養失調」を引き起こし、エンゲージメントの低下やメンタルヘルスの悪化に直結する、非常に危険な状態なのです。

第2章 やる気はグラデーション?モチベーションの「本当の姿」

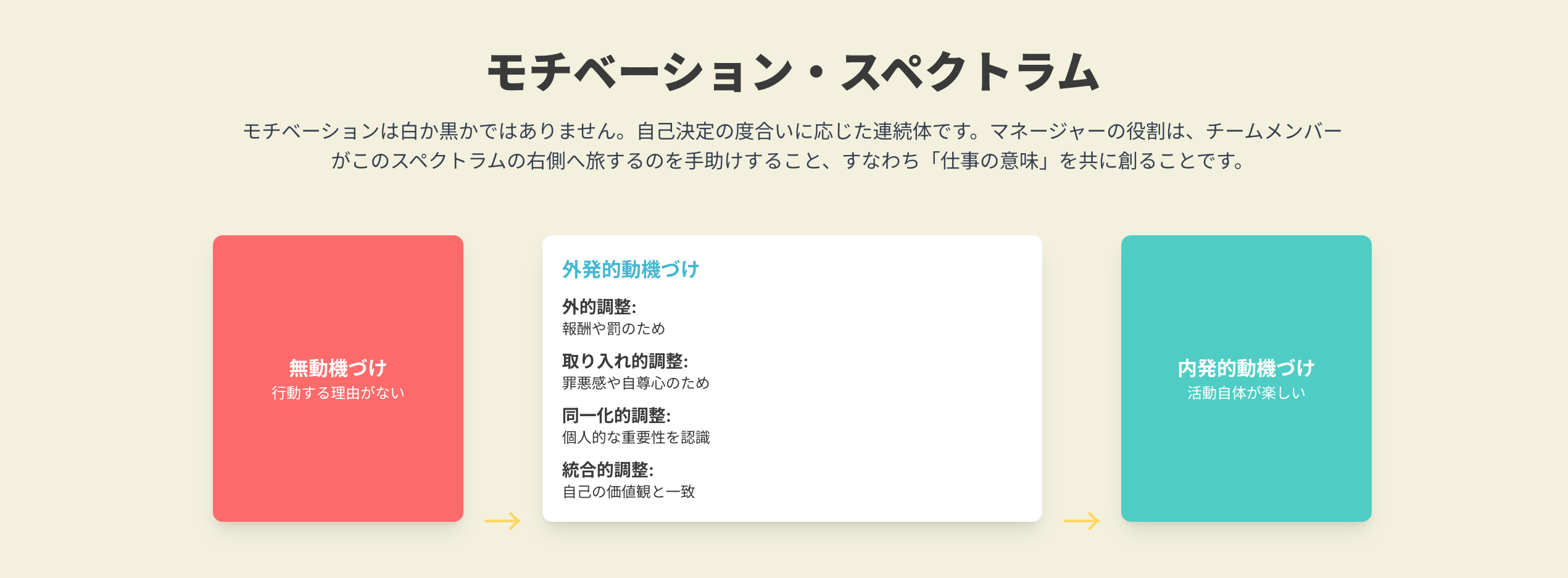

「モチベーションには、やる気MAXの『内発的動機づけ』と、報酬目当ての『外発的動機づけ』の2種類がある」

多くの方が、このように理解しているかもしれません。しかし、自己決定理論は「そんなに単純な話じゃないよ」と教えてくれます。

実は、モチベーションは白か黒かではなく、無関心から情熱まで続く、一つのなめらかなグラデーション(連続体)として捉えるのが正解なのです。

要注意!良かれと思ってやる気を奪う「アンダーマイニング効果」

このグラデーションを理解する前に、一つだけ知っておくべき重要な現象があります。それが「アンダーマイニング効果」です。

これは、人がもともと好きでやっていたこと(例えば、趣味のイラスト制作)に対して、お金のような外的な報酬(「1枚描いたら1,000円あげる」)を与えると、かえってその活動への純粋な楽しさが失われてしまう、という皮肉な現象です。

これはマネジメントへの強烈な警告です。創造性が求められる仕事に対して、成果給やボーナスに頼りすぎると、知らず知らずのうちに社員の「好きだからやる」という情熱の炎を消してしまう危険があるのです。

表1:モチベーション・スペクトラム(やる気のグラデーション)

この表は、あなたの部下が今どの段階にいるのかを診断し、より右側の自律的な状態へと導くための「地図」になります。

| 動機づけのタイプ | ひとことで言うと… | 動機づけの源泉 | 本人のホンネ(例) |

|---|---|---|---|

| 無動機づけ | やる気ゼロ | 価値や意図の欠如 | 「この仕事、何の意味があるの?やりたくないな…」 |

| 外的調整 | アメとムチ | 外部からの報酬と罰 | 「ボーナスのために、そして怒られたくないから、やるしかない」 |

| 取り入れ的調整 | 世間体・プライド | 内的なプレッシャー(罪悪感、羞恥心) | 「やらないと周りに悪いし、デキない奴だと思われたくないから…」 |

| 同一化的調整 | 納得・価値づけ | 個人的な価値や重要性 | 「この作業は退屈だけど、チームの目標達成には不可欠だから、ちゃんとやろう」 |

| 統合的調整 | 信条・アイデンティティ | 自己の価値観との統合 | 「人を育てるのは私の信条。だから後輩の指導には熱が入る」 |

| 内発的動機づけ | 純粋に楽しい! | 内在的な興味、楽しさ | 「この問題解決、最高に面白い!時間を忘れて没頭しちゃう」 |

マネージャーの真の役割は「意味の創造者」

この理論の最もパワフルな点は、すべての仕事を「楽しく」させようとする必要はない、と教えてくれることです。

例えば、コンプライアンス書類の作成を心から「楽しい!」と感じる人は少ないでしょう。しかし、マネージャーがその仕事の重要性(=顧客の安全を守る最後の砦であること)を丁寧に伝え、本人の価値観(=誠実な仕事をしたい)と結びつけることができれば、動機づけは「外的調整」から「同一化的調整」へと大きくジャンプします。これはマネジメントにおける大成功です。

つまり、マネージャーの仕事は、タスクを割り振る「作業監督者」から、仕事の価値を翻訳し、伝える「意味の創造者(ミーニングメーカー)」へと進化するのです。

第3章 明日からできる!3つのニーズを満たすマネジメント術

理論はもう十分。ここからは、明日からあなたのチームで実践できる具体的なアクションプランを見ていきましょう。

🧠 自律性を育む:「管理」をやめて「信頼」から始める

自律性を育むとは、放任することではありません。明確なゴールという「コンテクスト」を示し、そこへの道のりを信頼して任せることです。

- 「How」ではなく「Why」を任せる: 仕事のやり方を細かく指示するのではなく、「なぜこの仕事が必要なのか」という目的と、「どんな状態になれば成功か」というゴールを共有し、プロセスは本人に考えてもらいましょう。

- 魔法の言葉「どっちがいい?」: 子供に「宿題をやりなさい!」と命令するより、「宿題、今やる?ご飯の後にする?」と選択肢を与える方が、主体的に取り組むようになります。仕事でも「A案とB案、君ならどっちで進める?」と問いかけるだけで、当事者意識は格段に上がります。

- 失敗を許容する環境を作る: 「失敗しても大丈夫、そこから学ぼう」という雰囲気が、心理的安全性を生み、社員が挑戦する勇気を与えます。

💪 有能感を育む:「評価者」から「成長の伴走者」へ

有能感は、挑戦と成功のサイクルを回すことで育まれます。マネージャーは、点数をつける審判ではなく、選手の成長を支えるコーチになるのです。

- 絶妙な「ストレッチ目標」を設定する: 簡単すぎて退屈せず、難しすぎて心が折れない、ギリギリ達成できそうな目標が、最も成長を促します。大きな目標を小さなステップ(ミニゴール)に分解するのも効果的です。

- フィードバックは具体的に、そしてプロセスを褒める: 「ダメだ」ではなく、「この部分をこうすれば、もっと良くなるよ」と具体的に伝えます。結果だけでなく、「あの難しい交渉、粘り強く頑張ったね」と、そこに至る努力の過程を認めることが重要です。

- 「できていること」を承認する: 小さな成功や日々の頑張りをこまめに認め、言葉にして伝えること。その一言が、本人の自信と次へのエネルギーになります。

🤝 関係性を強化する:「孤立」させず「つながり」を育む

特にリモートワークが普及した今、意識的につながりを作る努力は不可欠です。人は、自分が受け入れられていると感じられる安全な場所でこそ、最高の力を発揮します。

- 心理的安全性の土台を築く: チームの誰もが「こんなこと聞いたら、バカにされるかな…」と不安に思うことなく、素朴な質問や意見を言える雰囲気を作ることが何よりも大切です。リーダー自らが自身の失敗談を話すことも、この雰囲気作りに大きく貢献します。

- 1on1を「部下のための時間」にする: 進捗確認会議ではなく、部下のキャリアの悩みや、今感じていることなどをじっくり聴く時間にしましょう。大切なのは、答えを与えることではなく、良質な問いを投げかけることです。

- 「ありがとう」を具体的に伝える: 「〇〇さん、あのデータ分析のおかげで、会議がスムーズに進んだよ。本当にありがとう!」のように、具体的な行動に対して感謝を伝えること。これ以上にシンプルで強力な関係性構築ツールはありません。

第4章 「仕組み」で支えるモチベーション:人事制度への応用

個々のマネージャーの努力は非常に重要ですが、その効果を組織全体で持続させるには、人事評価や研修といった「仕組み(OS)」そのものを見直す必要があります。

人事評価:「審判の日」から「成長のための対話」へ

- 結果だけでなく「プロセス」も評価する: 数値目標の達成度だけでなく、新しいことに挑戦したか、チームに貢献したか、といった行動のプロセスも評価対象に加えることで、短期的な成果主義に陥るのを防ぎ、挑戦的な文化を育むことができます。

- 経験に応じた評価ウェイト: 例えば、新入社員はプロセス評価の比重を高く(例:80%)、経験豊富なシニア社員は成果評価の比重を高く(例:80%)するなど、柔軟に調整することも有効です。

研修・能力開発:「受けさせられる研修」から「学びたい研修」へ

- 学習者中心の設計: 研修内容に選択肢を設け(自律性)、学んだスキルをすぐに実務で試せるようにし(有能感)、受講者同士が教え合う場を作る(関係性)。この3つを意識するだけで、研修の効果は劇的に変わります。

- ゴールは「行動変容」: 研修の目的は、知識をインプットすることではなく、現場での行動が変わることです。

キャリア開発:「教える」から「引き出す」コーチングへ

- 1on1は最強のキャリア支援ツール: 定期的な1on1は、上司が部下のキャリアの伴走者となる絶好の機会です。上司は答えを教えるのではなく、「この仕事を通じて、3年後どんな自分になっていたい?」といった問いを通じて、部下の内省を促し、自律的なキャリア構築を支援します。

最も重要なこと:システムの一貫性

朝会では「挑戦を奨励する!」と言いながら、人事評価では失敗した人のボーナスをカットする…。このような矛盾は、組織からのメッセージを混乱させ、どんなマネージャーの努力も無駄にしてしまいます。理念、マネジメント、そして人事制度が一貫したメッセージを発信することが、変革を成功させるための絶対条件です。

第5章 ケーススタディ:なぜスターバックスは「マニュアルなし」で輝くのか

自己決定理論が、いかにビジネスの現場で強力な武器となるか。その最高の事例が、スターバックスです。多くの人が「マニュアルのない接客」と言いますが、その本質は、自己決定理論の3つのニーズを見事に満たす、計算され尽くした仕組みにあります。

「境界線のある自由」が自律性を育む

スターバックスは、ルールが全くないわけではありません。むしろ逆です。「ドリンクの品質」という絶対に守るべきルールは厳格に標準化されています。その一方で、「お客様との接し方」については、パートナー(従業員)に大きな裁量が与えられています。

この裁量の「境界線」となっているのが、「私たちの存在理由(Why)」を定義したミッションです。パートナーは、このミッションという羅針盤を頼りに、目の前のお客様を最高にハッピーにするための行動を、自らの意思で決定します。市場で買ってきた魚を一時的に預かったり、常連客のために絵本の読み聞かせ会を企画したりといった心温まるエピソードは、この仕組みが機能している何よりの証拠です。

「守破離」のトレーニングが有能感を高める

スターバックスのトレーニングは、接客スクリプトを暗記させるのではなく、ホスピタリティの「原則(守)」を教え、それを応用(破)、そして自分なりの価値を創造(離)することを奨励しています。また、「グリーンエプロンカード」というサンクスカードをパートナー同士で贈り合う仕組みは、素晴らしい行動を即座に承認し、有能感を強化します。

「パートナー」カルチャーが関係性を深める

従業員をあえて「パートナー」と呼ぶこと。これは、一人ひとりがビジネスの仲間であるという意識を醸成し、強い所属意識を育むための意図的な文化設計です。同僚同士で称賛し合う文化が、チームのポジティブな人間関係を育み、あの居心地の良い空間を生み出しているのです。

スターバックスの成功は、自己決定理論の実践が、従業員エンゲージメントと顧客満足、そして卓越した業績に直結することを見事に証明しています。

第6章 導入のリアル:よくある落とし穴と成功のコツ

自己決定理論は万能薬ではありません。導入の際には、いくつかの現実的な課題や落とし穴があります。これらを事前に知っておくことが、成功への近道です。

- 自律性の落とし穴:

- 決定疲れ: 選択肢が多すぎると、人はかえってストレスを感じます。無制限の自由ではなく、意味のある2〜5個程度の選択肢を提示するのが効果的です。

- 目的のズレ: 個人の自律的な行動が、組織の目標とズレてしまうリスクがあります。強力なビジョンやミッションが「ガードレール」として機能することが不可欠です。

- マネジメントの誤解:

- 放任主義との混同: 自律性を支援するリーダーシップは、部下を放置することとは全く違います。むしろ、これまで以上に部下と対話し、コーチングを行う、非常にエンゲージメントの高い関わり方が求められます。

- 文化と人に関する注意点:

- 段階的な導入: 長年、指示待ちに慣れてきた従業員にとって、突然の自由は不安の原因になりかねません。最初は小さな意思決定から任せ、徐々に裁量の範囲を広げていくアプローチが有効です。

- 個人差への配慮: 誰もが強い自律性を求めているわけではありません。一人ひとりの性格やキャリアステージに合わせた、個別最適な関わり方が求められます。

マネージャーのためのクイックスタート・チェックリスト

理論を実践に移すための第一歩として、明日からすぐに始められる5つのアクションです。

- 聴く: 次回の1on1で、自分が話す時間を「1」、部下の話を聴く時間を「3」にしてみる。答えを言わず、質問で返すことを意識する。

- 任せる: 次に仕事を任せる時、「やり方(How)」はまず本人に提案させてみる。

- 促す: チームミーティングで、意図的に全員が一度は発言する機会を作る。特に、普段おとなしいメンバーに話を振ってみる。

- 感謝する: 今日一日で、チームメンバーの誰か一人がした、小さな貢献や良い行動を見つけて、具体的に「ありがとう」と伝えてみる。

- 学ぶ: 失敗が起きた時、すぐに原因追及をするのではなく、まず「この経験から、僕たちは何を学べるだろう?」とチームに問いかけてみる。

結論:最高のチームは「管理」するな、「解放」せよ

結局のところ、持続的なハイパフォーマンスや創造性は、人々を管理・統制することからは生まれません。それは、彼らが本来持っている「成長したい」という欲求を解放することによってのみ、達成されるのです。

自己決定理論は、そのための具体的な設計図です。それは、「自律性」「有能感」「関係性」という3つの心の栄養素を、日々のマネジメントや組織の仕組みに、意図的に、そして継続的に組み込んでいく地道なプロセスです。

この旅は、マネージャーであるあなたの日々の小さな行動から始まります。部下の選択を尊重し、成長を心から願い、信頼に基づいたつながりを育む。その一つひとつの積み重ねが、やがてチームを、そして組織全体を変革する大きな力となるでしょう。

この記事でご紹介したような、社員一人ひとりのポテンシャルを最大限に引き出すための具体的な研修事例や、人材育成に役立つコラムを私たちのメディアで多数公開しています。ぜひ、あなたのチームをさらに輝かせるためのヒントを見つけにきてください。

https://hr.my-sol.net/contact/