記事公開日

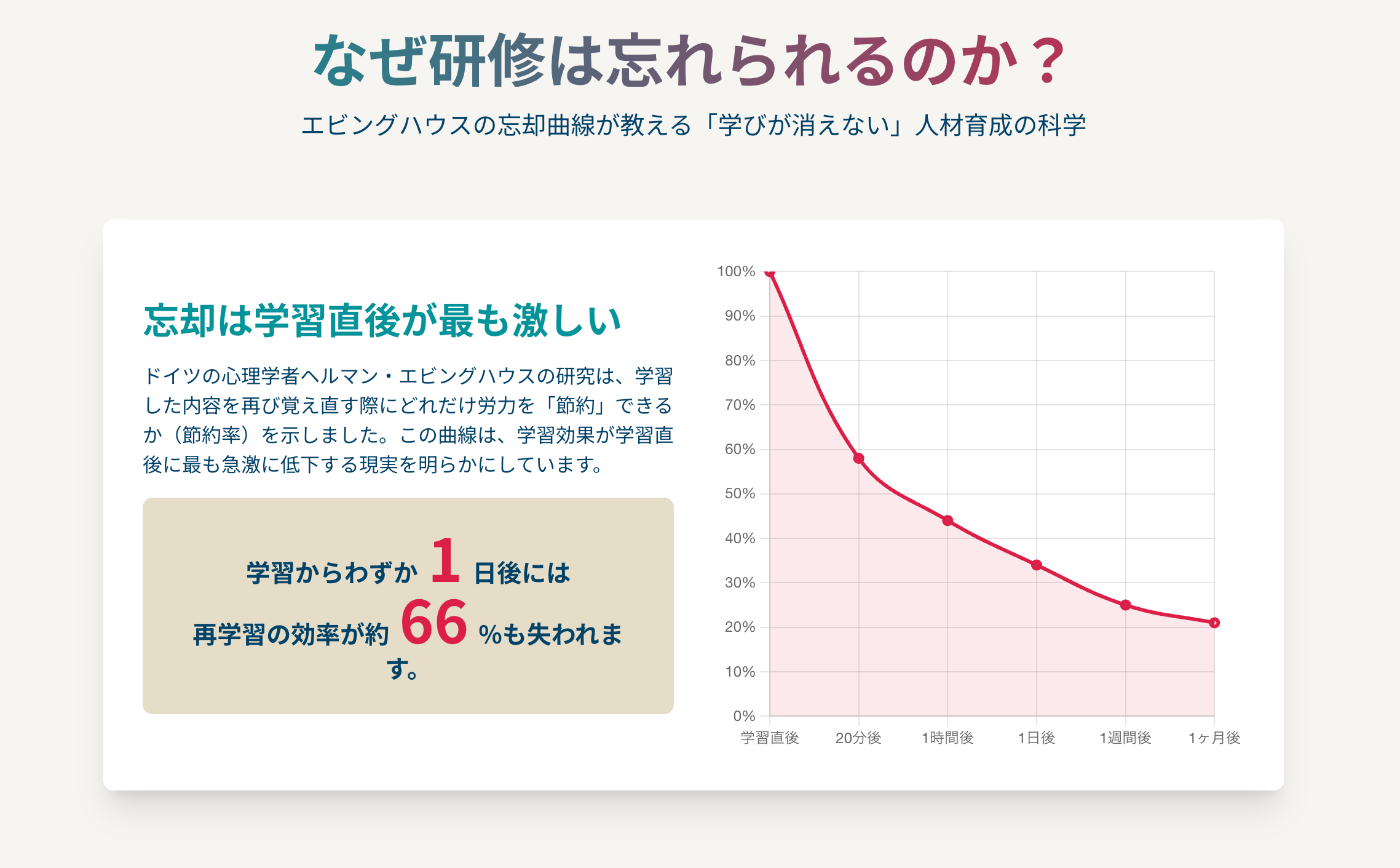

なぜ研修は忘れられるのか?エビングハウスの忘却曲線が教える「学びが消えない」人材育成の科学

はじめに:投資した研修費用、無駄になっていませんか?

多くの企業が、社員のスキルアップと組織力向上を目指し、人材育成に多額の投資を行っています。しかし、その投資対効果に疑問を感じている経営者や人事担当者は少なくありません。鳴り物入りで導入した研修も、数週間後にはその内容が忘れ去られ、受講者の行動は元通り。これは、受講者の意欲や能力の問題ではなく、研修の提供方法と人間の記憶メカニズムとの間に存在する、根本的なミスマッチが原因です。

特に、単発で終わる「イベント型研修」は、その場限りの知識提供に終始しがちで、学んだ内容が現場の業務で実践される「学習転移」に至らないケースが後を絶ちません。多くの組織が、自社の人材育成施策に効果を感じられていないという調査結果も、この現実を裏付けています。

本稿では、19世紀の心理学者ヘルマン・エビングハウスが提唱した「忘却曲線」を切り口に、なぜ研修内容が忘れられてしまうのかを科学的に解き明かします。そして、この知見を基に、研修を単なる「コスト」から、持続的な成果を生む「戦略的投資」へと転換するための、科学的根拠に基づいた人材育成フレームワークを提示します。

エビングハウスの忘却曲線:誤解と真実

エビングハウスの忘却曲線は、人材育成の文脈で頻繁に引用されますが、その本質はしばしば誤解されています。多くの人が、この曲線を「時間の経過と共に、記憶した内容のうちどれだけの割合を忘れるか」を示すものだと考えていますが、これは正確ではありません。

「節約率」の真の意味

エビングハウスの実験が示したのは、「忘却率」ではなく「節約率(Savings Rate)」の推移です。節約率とは、一度学習した内容を再び完全に記憶し直す際に、最初の学習と比較してどれだけ時間や労力を「節約」できたかを示す指標です。

その計算式は以下のように表されます。

例えば、初めて学習するのに10分かかった内容を1時間後に復習した際、5.6分で覚え直せたとします。この場合、節約できた時間は4.4分であり、節約率は44%となります。これは「44%の情報を覚えている」という意味ではなく、「再学習の労力を44%削減できた」ことを意味します。この区別は、効果的な復習戦略を考える上で極めて重要です。

データが示す忘却の現実

エビングハウスが「子音・母音・子音」からなる無意味な音節(無意味綴り)を用いて行った実験では、この節約率が時間の経過とともに急速に低下することが示されました。

| 経過時間 | 節約率 |

|---|---|

| 20分後 | 58% |

| 1時間後 | 44% |

| 1日後 | 34% (26-34%)* |

| 1週間後 | 23-25% |

| 1ヶ月後 | 21% |

このデータが示す最も重要な点は、学習効果の低下、すなわち「忘れやすさ」は学習直後に最も急激に起こるということです。特に最初の1時間から24時間のうちに、再学習の効率は劇的に悪化します。これは、即時のフォローアップがない研修プログラムの効果がいかに限定的であるかを物語っています。

この忘却曲線の見方を変えると、それは単に「失われたもの」を示すグラフではなく、「何もしなかったことのコスト」を定量化する指標と捉えることができます。節約率の低下は、失われた知識を取り戻すために必要な時間と労力、すなわち「再学習コスト」の増大を意味します。1日後のレビューを怠り1週間後に持ち越すことは、従業員の時間と認知能力という貴重なリソースを、より多く費やすことを意味します。この観点から、忘却曲線は人材育成における「機会損失」を可視化するビジネス指標となり、タイムリーで低負荷な学習補強の重要性を強く示唆しているのです。

なぜ人は忘れるのか?記憶の脳科学的メカニズム

研修内容が定着しない根本的な原因を理解するためには、人間の脳がどのように情報を記憶し、そして忘れるのかというメカニズムに目を向ける必要があります。

記憶の旅:短期記憶から長期記憶へ

心理学における「記憶の多重貯蔵モデル」によれば、私たちの記憶は保持時間の異なる複数の貯蔵庫で処理されます。

- 感覚記憶 (Sensory Memory): 目や耳などの感覚器官から入ってきた情報は、まずごく短時間(数秒程度)だけ保持されます。

- 短期記憶 (Short-Term Memory): 感覚記憶のうち、注意を向けられた情報が短期記憶へと送られます。ここは「脳の作業台」とも言える場所で、容量(一度に覚えられるのは7±2項目程度)と保持時間(15~30秒程度)に限りがあります。

- 長期記憶 (Long-Term Memory): 短期記憶にある情報は、後述する「リハーサル」というプロセスを経て、脳の永続的な保管庫である長期記憶へと転送され、定着します。

この記憶の移行プロセスにおいて中心的な役割を果たすのが、脳の「海馬」と呼ばれる部位です。海馬は記憶の「門番」や「管理者」として機能し、短期記憶の中からどの情報を長期記憶として保存すべきかを選別しています。

脳に「重要だ」と認識させるシグナル

海馬が情報を「重要」だと判断するための最も強力なシグナルが「反復(リハーサル)」です。リハーサルには2つの種類があります。

- 維持リハーサル (Maintenance Rehearsal): 電話番号を覚えるときのように、情報を単純に繰り返すことで短期記憶に留めておく方法です。

- 精緻化リハーサル (Elaborative Rehearsal): 新しい情報を既存の知識と関連付けたり、意味を与えたり、体系的に整理したりする、より深い情報処理です。これが、強固な長期記憶を形成するための鍵となります。

一方で、「忘れる」という機能は脳の欠陥ではなく、むしろ効率性を維持するための重要な特徴です。脳は、生存に関わらないと判断した情報を積極的に忘れることで、エネルギーを節約し、新しい情報を効率的に処理するためのスペースを確保しているのです。

この脳の仕組みを企業研修に当てはめてみると、重要な示唆が得られます。脳の初期設定は「忘れる」ことであり、海馬は繰り返しや感情的な結びつき、実践的な活用といった「重要性のシグナル」に基づいて情報をフィルタリングします。しかし、従来の単発・座学中心の研修は、こうしたシグナルをほとんど脳に送りません。それは一度きりの、文脈に乏しい情報の羅列であり、海馬が生物学的に「不要なノイズ」として処理するようにプログラムされている情報伝達方法なのです。したがって、効果的な研修設計とは、単に分かりやすい資料を作ることではなく、脳の記憶システムに対して「このスキルはあなたの仕事における生存(=成功)に不可欠である」というシグナルを、繰り返し送り続ける学習体験をデザインすることに他なりません。

単発研修が失敗する必然的理由:「学習転移」の壁

研修の最終的な成否は、記憶の定着率そのものよりも、学んだ知識やスキルを職場で実践できるか、すなわち「学習転移」が起こるか否かにかかっています。単発研修が本質的に失敗しやすいのは、学習を職場環境から切り離された孤立したイベントとして扱ってしまう点にあります。

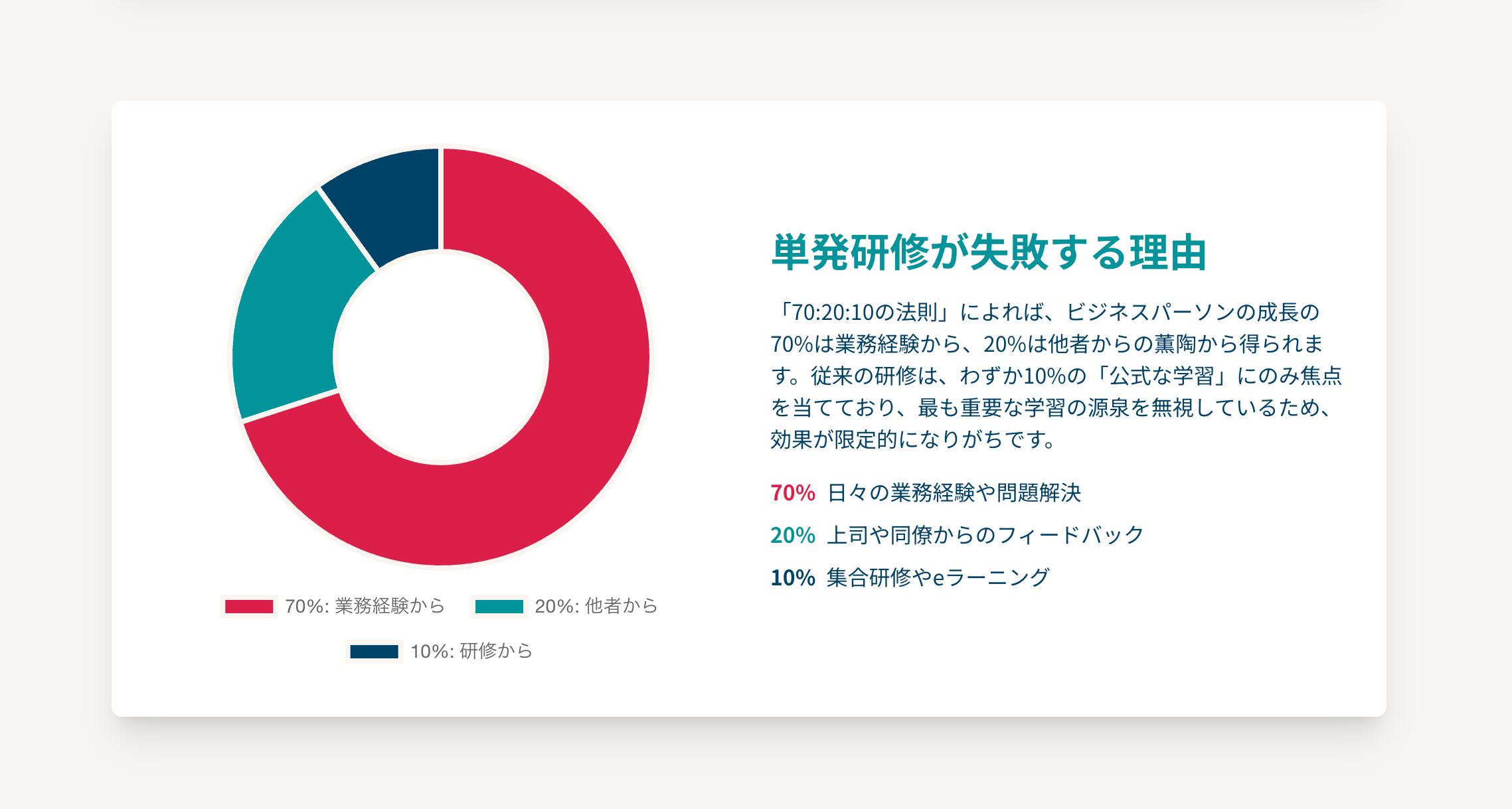

70:20:10の法則が示す学習の現実

ビジネスパーソンがどのように成長するかを分析した「70:20:10の法則(ロミンガーの法則)」は、この問題を理解するための強力なフレームワークを提供します。

- 70%:経験から (ストレッチな業務、日々の問題解決)

- 20%:他者から (上司や同僚からの薫陶、フィードバック、メンタリング)

- 10%:研修から (集合研修、eラーニングなどの公式な学習)

多くの企業研修は、このうちのわずか10%に過剰な投資を行い、成長の源泉である残りの90%(経験と他者からの学び)を支える仕組みを軽視しています。現場での実践(70%)の計画や、上司によるコーチング(20%)の仕組みがないまま実施される1日の研修(10%)は、いわゆる「やりっぱなし研修」となり、効果が持続しないのは必然です。

単発研修が失敗に終わる主な原因は、以下の点に集約されます。

- 研修の目的が曖昧で、現場の業務ニーズと乖離している。

- 講師からの一方的な講義が中心で、受講者が実践・アウトプットする機会が不足している。

- 研修後のフォローアップやフィードバック、実践を促す仕組みが存在しない。

70:20:10の法則は、研修(10%)が重要でないことを意味するのではありません。むしろ、その役割を再定義する必要があることを示唆しています。10%の公式な学習は、それ自体が目的ではなく、残りの90%の学習効果を最大化するための「触媒」として機能すべきです。つまり、研修のゴールは「知識を伝えること」ではなく、「現場での学習を加速させるための思考の枠組みや共通言語、実践ツールを受講者に授けること」にあります。研修の最後がアンケートの記入で終わるのではなく、具体的なアクションプランの策定や、上司との実践計画の共有で締めくくられるべき理由がここにあります。10%は、90%に向けた「助走」なのです。

「忘れない研修」を設計する5つの科学的アプローチ

問題の構造を理解した上で、ここからは忘却に抗い、学習転移を最大化するための具体的な5つの科学的アプローチを提案します。これらは個別のテクニックではなく、相互に連携する一つのシステムとして導入することが効果的です。

アプローチ1:分散学習 (Distributed Practice) - 学習の「タイミング」を科学する

一度にまとめて学習する「集中学習」よりも、学習セッションを時間的に分散させる方が、長期的な記憶保持に圧倒的に効果的です。これは、一度忘れかけることで、脳が情報を思い出すためにより多くの努力を強いられ、その結果として記憶の神経回路が強化されるためです。

実践例: 1日で8時間の研修を行う代わりに、2時間のセッションを4週にわたって実施する「学習の旅(ラーニングジャーニー)」を設計します。復習のタイミングとしては、知識が必要になるまでの期間の5分の1程度の間隔を空ける「1:5の法則」も目安になります。

アプローチ2:アクティブリコール (Active Recall) - 学習の「方法」を科学する

教科書や資料をただ受動的に読み返すのではなく、記憶から情報を能動的に「思い出す」行為そのものが、記憶を強力に定着させます。これは「テスト効果」として知られています。努力して思い出す(想起努力)ことで、その記憶へのアクセス経路が強化されるのです。

実践例: 研修プログラムに小テストや確認クイズを組み込む。学んだ内容を資料を見ずに自分の言葉で要約させる。受講者同士で学んだことを教え合わせる「ティーチング」は、最も効果的なアクティブリコールの一つです。

アプローチ3:ブレンディッドラーニング (Blended Learning) - 学習の「旅」を設計する

eラーニング、集合研修、OJTなど、複数の学習手法を戦略的に組み合わせ、一連の学習体験として設計するアプローチです。これは70:20:10の法則を具現化する強力な手法です。

実践例:

- 事前学習(eラーニング): 基礎知識をオンラインでインプットし、集合研修の時間を実践的な演習に集中させる。

- 集合研修(対面/オンライン): ケーススタディ、ロールプレイング、グループディスカッションなど、アウトプット中心の活動を行う。

- 事後課題・フォローアップ: アクションプランの提出と相互フィードバック、定期的なフォローアップセッションで実践を促す。

アプローチ4:マイクロラーニング (Microlearning) - 学習の「リズム」を創る

3分から10分程度の短時間で完結する学習コンテンツを、スマートフォンなどを通じて提供する手法です。マイクロラーニングは、分散学習とアクティブリコールを実践するための最適なツールです。学習への心理的ハードルを下げ、忙しい業務の合間でも継続的な復習を可能にします。ある調査では、従来のeラーニングより17%効果的で、ROI(投資対効果)を向上させると報告されています。

実践例: 集合研修の1日後、1週間後、1ヶ月後といったタイミングで、研修の重要ポイントを要約した短い動画や確認クイズを配信し、記憶の再活性化を促します。

アプローチ5:体系的なOJT (Systematic OJT) - 学習の「実践」を仕組み化する

OJT(On-the-Job Training)は、70%の「経験からの学習」の中核をなしますが、その場の思いつきや指導者による質のバラつきが生じやすいという課題があります。そこで、OJTを体系的なプロセスとして設計することが重要です。

実践例: 「Show-Tell-Do-Check」モデルを導入します。

- Show(やってみせる): 指導者が手本を示す。

- Tell(説明する): 手順の背景や理由を解説する。

- Do(やらせてみる): 学習者が指導者の観察のもとで実践する。

- Check(評価・指導する): 具体的なフィードバックを行い、改善を促す。

このサイクルを、OJT全体の計画・実行・評価・改善を行うPDCAサイクルの中で回していくことで、OJTの質を組織的に担保し、継続的に向上させることができます。

継続的な学習を組織文化にするために

科学的なアプローチに基づいた研修プログラムを設計するだけでは不十分です。それらが真に機能するためには、学習を支え、奨励する組織文化と仕組みが不可欠です。

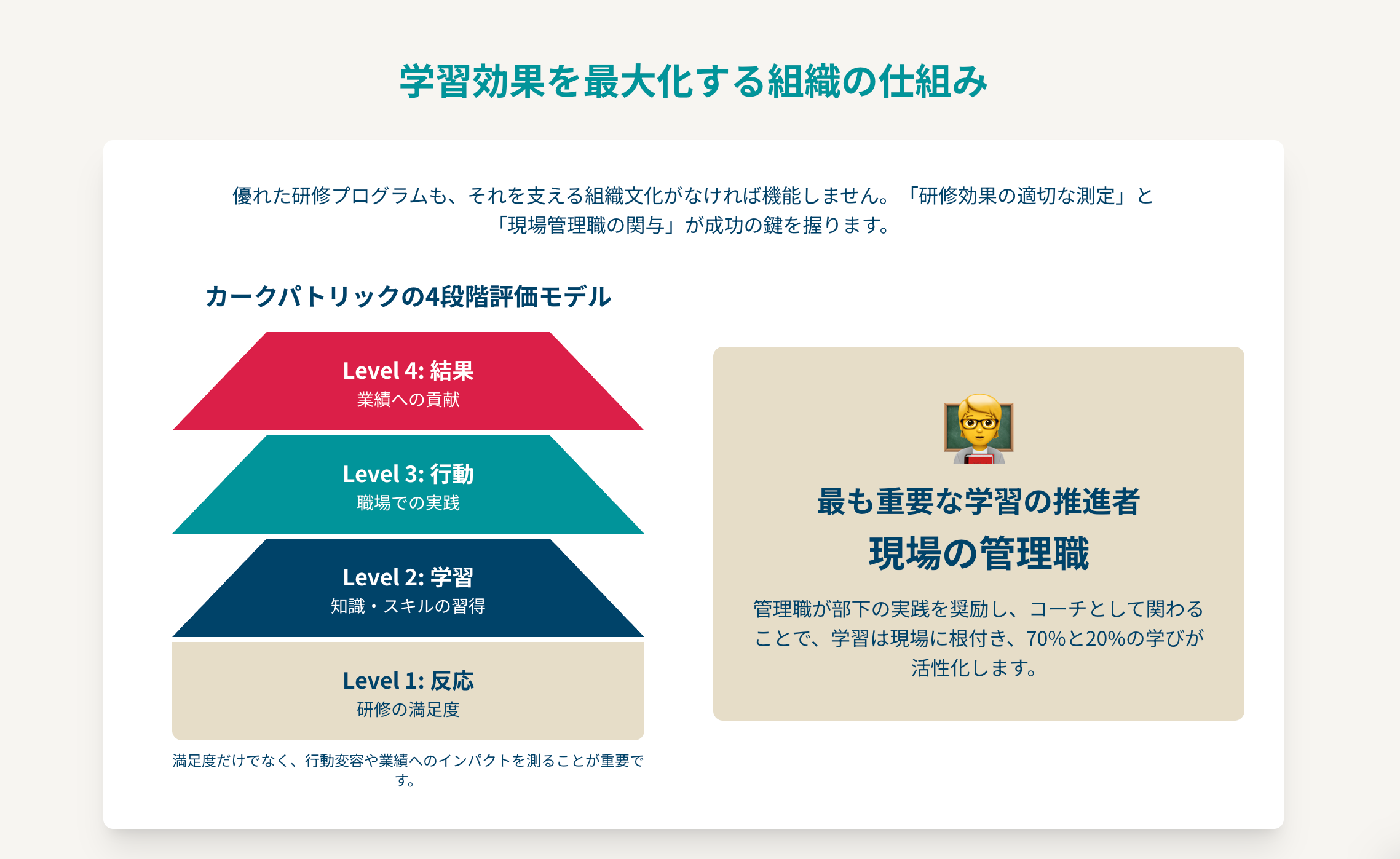

測るべきものを測る:カークパトリックの4段階評価モデル

多くの企業では、研修効果測定が研修直後の満足度アンケート(レベル1:反応)に留まっています。しかし、受講者の満足度は、学習の定着や行動変容、ましてや業績への貢献を保証するものではありません。研修の真の効果を測るためには、より高次のレベルでの評価が必要です。

- レベル1:反応 (Reaction): 研修に対する満足度。

- レベル2:学習 (Learning): 知識やスキルをどの程度習得したか(テスト等で測定)。

- レベル3:行動 (Behavior): 学んだことを職場で実践しているか(360度評価や行動観察で測定)。

- レベル4:結果 (Results): 行動変容がビジネス上の成果に結びついたか(KPIの変化等で測定)。

レベル3とレベル4を測定する仕組みを構築することで、研修が単なる「イベント」から、具体的な「ビジネスインパクト」へとつながるプロセスとして管理できるようになります。

最も重要な学習の推進者:管理職の役割

学習転移を成功させる鍵は、現場の管理職が握っています。管理職が研修内容を理解し、部下の実践を奨励し、適切なフィードバックを与えることで、20%の「薫陶」と70%の「経験」が活性化されます。研修プログラムの設計段階から管理職を巻き込み、彼らを「学習のコーチ」として育成することが、持続的な学習文化を根付かせる上で不可欠です。

継続的学習プログラムの成功事例

理論だけでなく、これらのアプローチが実際のビジネス現場でいかに大きな成果を上げているかを示す事例は数多く存在します。

| 企業名 | 課題 | 導入した継続的学習戦略 | 報告された成果 |

|---|---|---|---|

| Microsoft | 学習転移率の低さ | 70:20:10モデルに基づき、研修後にストレッチな業務と上司のコーチングを制度化。 | 研修内容の業務への転移率が大幅に向上。 |

| 日立製作所 | DX人材の育成 | 全社的なDXリテラシー向上プログラムを段階的に導入。年間約1,300コースを提供。 | 約14万人が受講し、組織的なDX能力の底上げを実現。 |

| 生命保険会社 | 新人営業の早期戦力化 | マイクロラーニングを活用したブレンディッド型の新人研修プログラムを導入。 | 研修受講者の3ヶ月後の売上実績が、従来型研修受講者と比較して3倍に。 |

| 大鵬薬品工業 | 自律的な学習文化の醸成 | 継続的な学習プログラムを導入。 | 受講者の90%以上が学習を継続し、「自律的な学び」の風土が醸成された。 |

| 株式会社ウィルゲート | 新入社員の定着率 | 1年間の伴走型ブレンディッド研修を導入。eラーニング、オンライン研修、現場実践を組み合わせる。 | 新入社員の離職率が低下し、同期の強い連帯感が生まれた。 |

これらの事例は、学習を一過性のイベントではなく、継続的なプロセスとして捉え、科学的根拠に基づいた設計を行うことで、個人の成長と組織の成果を両立できることを明確に示しています。

結論:研修を「コスト」から「戦略的投資」へ

「人は忘れる生き物である」――これはエビングハウスが明らかにした、人間の脳が持つ変えようのない法則です。この法則を無視した研修設計は、貴重な経営資源を浪費する行為に他なりません。しかし、忘却曲線のメカニズムを正しく理解すれば、それは克服すべき障壁ではなく、効果的な学習をデザインするための設計図となります。

分散学習、アクティブリコール、ブレンディッドラーニングといったアプローチは、この設計図に基づいて、脳が最も効率的に学び、記憶を定着させられるように学習体験を最適化する手法です。これらを組織的に導入し、管理職のコーチングと適切な効果測定によって支えることで、研修は初めて「コスト」から「戦略的投資」へと昇華します。

変化の激しい現代において、組織の競争優位性は、個々の社員が持つ知識の総量ではなく、組織全体が持つ「学び続ける能力」によって決まります。一過性のイベント型研修から脱却し、認知科学の知見に基づいた継続的な学習の旅(ラーニングジャーニー)を設計し、推進すること。それこそが、不確実な未来を勝ち抜くための、最も確実な人材開発戦略と言えるでしょう。

マイソリューションズでは、本記事でご紹介したような科学的根拠に基づく研修設計の実績や、人材育成に役立つコラムを多数掲載しています。貴社の人材育成戦略をさらに加速させるヒントがきっと見つかります。ぜひ、以下のページもご覧ください。

→ 人材育成お役立ち情報はこちら

編集者: マイソリューションズ編集部

https://hr.my-sol.net/contact/