記事公開日

最終更新日

③「10手先を読む人」と「1手先を読む人」、ビジネスで勝つのはどちらか?将棋の戦略から、未来を勝ち抜く思考法 パート3

先を読む力:将棋から学ぶ、ビジネスと人生を勝ち抜く思考法 パート3

第3部:未来を見通す組織の作り方:現代企業のための戦略ツール

このセクションでは、組織が「先を読む力」を実践し、不確実な時代でも成長していくための具体的な戦略ツールを紹介します。これらは、ビジネスという「不完全情報ゲーム」を戦い抜くための組織的な答えです。

3.1 OODAループ:変化に対応する思考サイクル

元々は戦闘機パイロットの空中戦での意思決定プロセスとして開発されたOODAループ(Observe: 観察、Orient: 情勢判断、Decide: 意思決定、Act: 行動)は、変化の激しいビジネス環境に最適な高速意思決定フレームワークです。

計画(Plan)から始まるPDCAサイクルとは異なり、OODAループは外部環境の変化に素早く対応するために設計されています。その最大の特徴は、新しい情報が入ってきたら、サイクルの途中から前の段階に戻ったり、ショートカットしたりできる柔軟性にあります。

このサイクルで最も重要なのが「Orient(情勢判断)」です。ここでは、観察によって得られた生のデータが、過去の経験や組織文化と結びつけられ、状況を正しく認識するための「地図」が作られます。この段階は、将棋の名人が持つ「大局観」の組織版とも言え、戦略の心臓部となります。OODAループは、組織に俊敏な動きをもたらす思考のリズムを与えてくれます。

3.2 シナリオプランニング:複数の未来を予行演習する

シナリオプランニングは、未来を一つに予測するのではなく、「もしこうなったら?」という複数の、しかし大きく異なる未来の世界を具体的に描き出す手法です。これは、不確実な環境で一つの予測に頼ることの危うさに対する直接的な答えです。

このプロセスでは、PEST分析(政治、経済、社会、技術)などを使って未来に影響を与えそうな大きな要因や不確実性を特定し、それらを基に説得力のある物語、つまり「シナリオ」を複数作成します。そして、組織は自社の現在の戦略が、それぞれのシナリオの下でうまく機能するかを検証(ストレステスト)します。

この訓練は、リーダーたちが固定観念から抜け出し、脅威やチャンスを早期に発見し、よりしなやかで強い戦略を立てるのに役立ちます。これは、将棋の棋士が一つの手に対して複数の複雑な展開を読む行為の企業版であり、長期的な変化に備えるための戦略的な枠組みです。

3.3 セカンドオーダー・シンキング:一歩先を読む思考法

ファーストオーダー・シンキング(第一次思考)は、行動の直接的な結果だけを考える、シンプルで表面的な思考です。一方、セカンドオーダー・シンキング(第二次思考)は、「そして、次に何が起こるか?(And then what?)」と自問する習慣であり、ある決定が引き起こす波及効果や長期的な結果まで考えに入れる思考法です。

例えば、第一次思考の人は、コスト削減のために新技術を導入します。第二次思考の人は、「そして、次に何が起こるか?」と問いかけます。競合他社はどう反応するだろうか?この技術は私たちのスキルを時代遅れにしないだろうか?この一歩踏み込んだ分析こそが、単なる戦術と真の戦略を分けるものです。

ほとんどの人が第一次思考のレベルで行動しているため、組織全体で第二次思考の文化を育むことは、持続的な競争力の源泉となります。

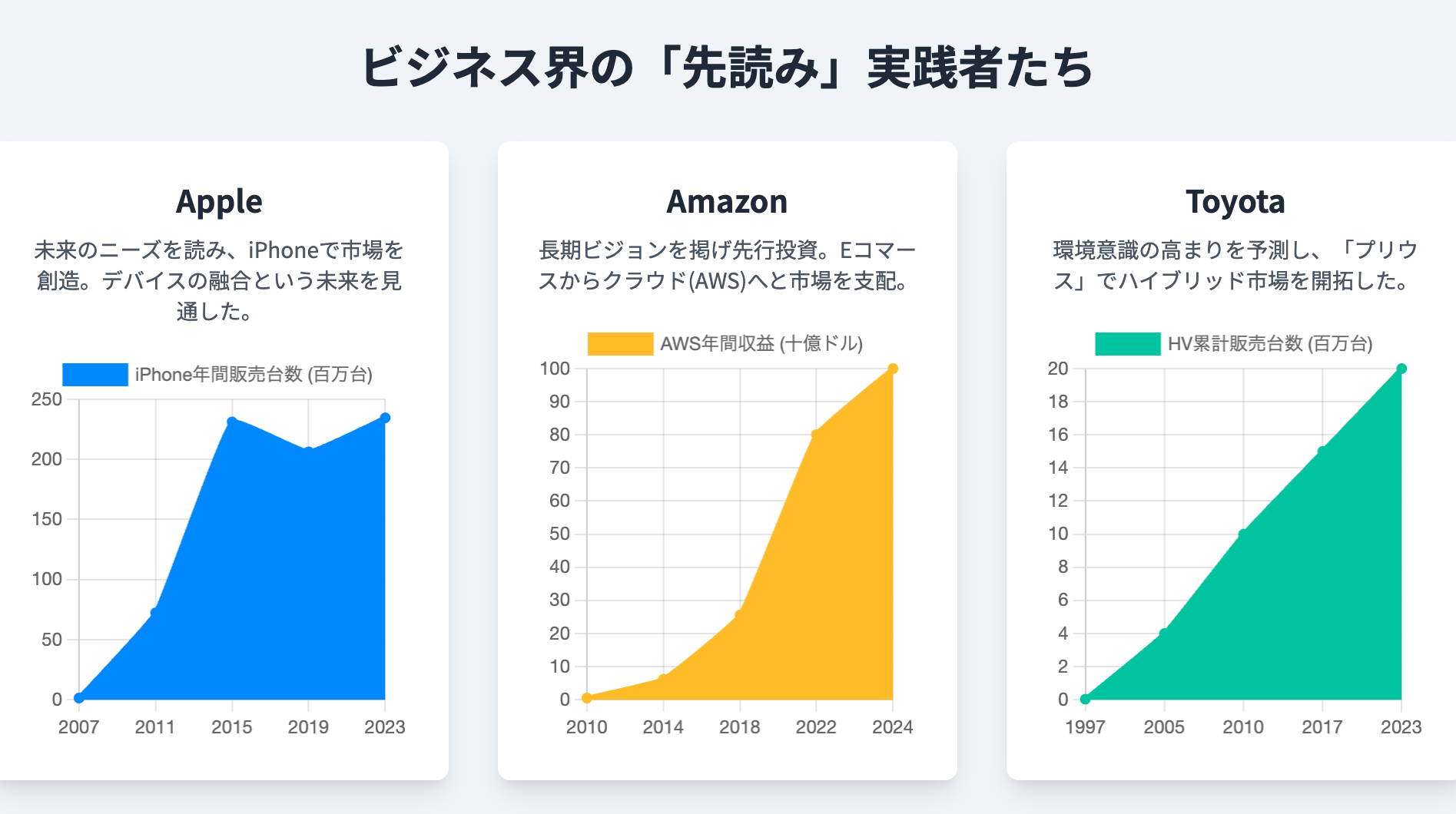

3.4 実践における先見性:成功と失敗の分かれ道

戦略的な先見性があるかないかが、組織の運命をどれほど左右するかは、実際の企業の事例を見るとよくわかります。

- ケーススタディ1:未来を描いた人々 - スティーブ・ジョブズと孫正義

- ケーススタディ2:先見性の欠如 - イーストマン・コダック

| 特徴 | イーストマン・コダック (1990年代-2000年代) | アップル (2000年代-2010年代) |

|---|---|---|

| 市場変化の認識 | デジタルを、収益性の高い中核事業であるフィルムへの脅威と見なし、現状維持に固執した。 | モバイルコンピューティングを必然的な未来と捉え、新市場を創造し支配する好機と見なした。 |

| イノベーションへの姿勢 | フィルムの漸進的改良に注力。デジタル関連プロジェクトは、中核事業との共食いを避けるため、隔離され資金も不十分であった。 | 破壊的イノベーションを志向。自社の成功製品(iPod)を、より革命的な製品(iPhone)で自ら破壊することも厭わなかった。 |

| 戦略的フレームワーク | 受動的、防衛的。過去の成功体験に縛られた組織的慣性と「分析麻痺」に陥った。 | 能動的、攻撃的。当初の懐疑論や技術的障壁にもかかわらず、明確な長期ビジョンに基づいて行動した。 |

| 結果 | 自らが先鞭をつけたデジタル革命に乗り遅れ、2012年に経営破綻。 | スマートフォン時代を定義し、世界で最も価値があり影響力のある企業の一つとなった。 |

パート1はこちら → https://hr.my-sol.net/media/useful/a148

パート2はこちら → https://hr.my-sol.net/media/useful/a150

パート4はこちら → https://hr.my-sol.net/media/useful/a151

編集者: マイソリューションズ編集部 https://hr.my-sol.net/contact/