記事公開日

最終更新日

③ 失われた栄光。なぜ日本の半導体は勝てなくなったのか? パート3

【第三部】日本だからこそ可能な、世界も注目する新・地域創生

結論:企業改革から、社会変革へ

これまで見てきた根深い構造問題を解決するためには、精神論や個人の努力に頼るのではなく、マネジメントのあり方そのものを根本からアップデートする必要があります。私はその解決策を、個人の内なる力を組織の力に転換する「動力マネジメント」と呼んでいます。これは単なる企業向けの研修プログラムではなく、社会全体を活性化させる可能性を秘めた、具体的な仕組みの改革です。

動力マネジメントが拓く、日本の新たな可能性

企業内で、短期志向から脱却し、個々の「動力」を尊重するマネジメントへ転換すること。そして、「言葉の定義」を統一し、組織の知的生産性を高めること。これだけでも、企業は大きく変わることができます。しかし、この「動力マネジメント」の真価は、その先、社会全体へとスケールさせることで発揮されます。

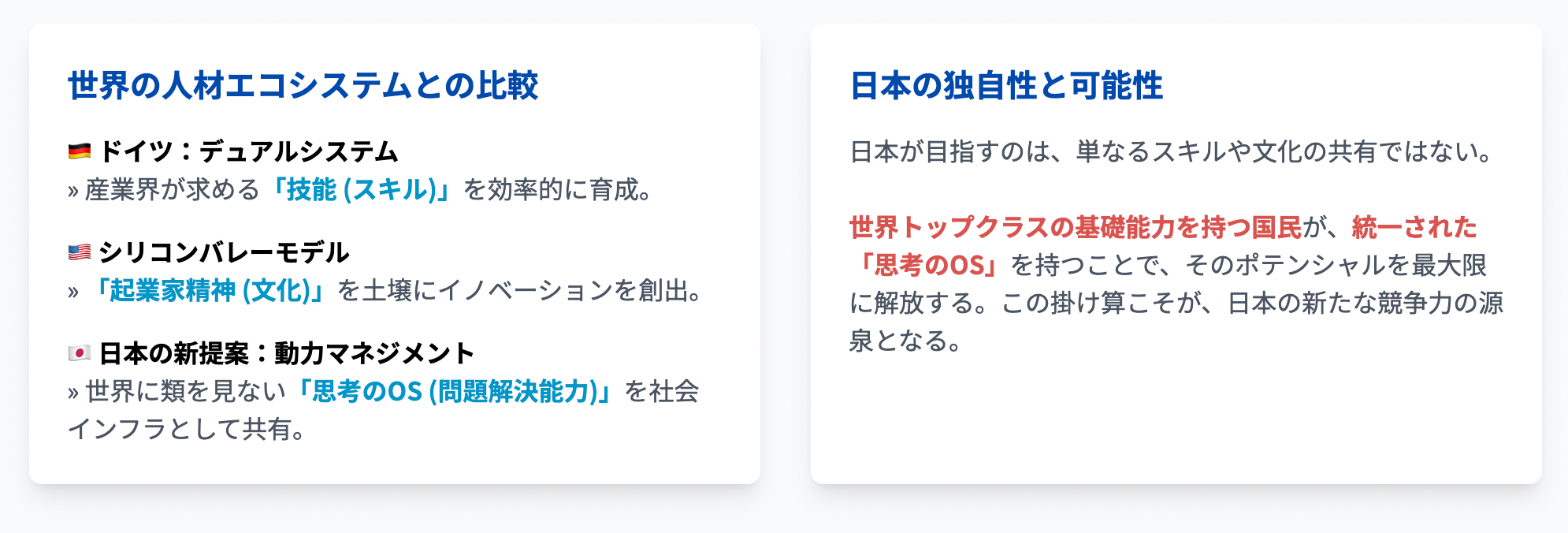

世界の人材エコシステムとの比較、そして日本の独自性

世界を見渡せば、ドイツの「デュアルシステム」のように、産業界が必要とする「技能」を産学連携で育むモデルや、米国のシリコンバレーのように、「起業家精神」という文化を土壌にイノベーションを生み出し続けるエコシステムが存在します。これらは非常に強力ですが、その本質は**「スキル(技能)」の共有**や**「カルチャー(文化)」の醸成**にあります。

それに対し、私たちが提唱する構想は、これらとは一線を画します。それは、「思考のOS(オペレーティングシステム)」そのものを社会インフラとして共有するという、世界に類を見ない壮大な挑戦です。

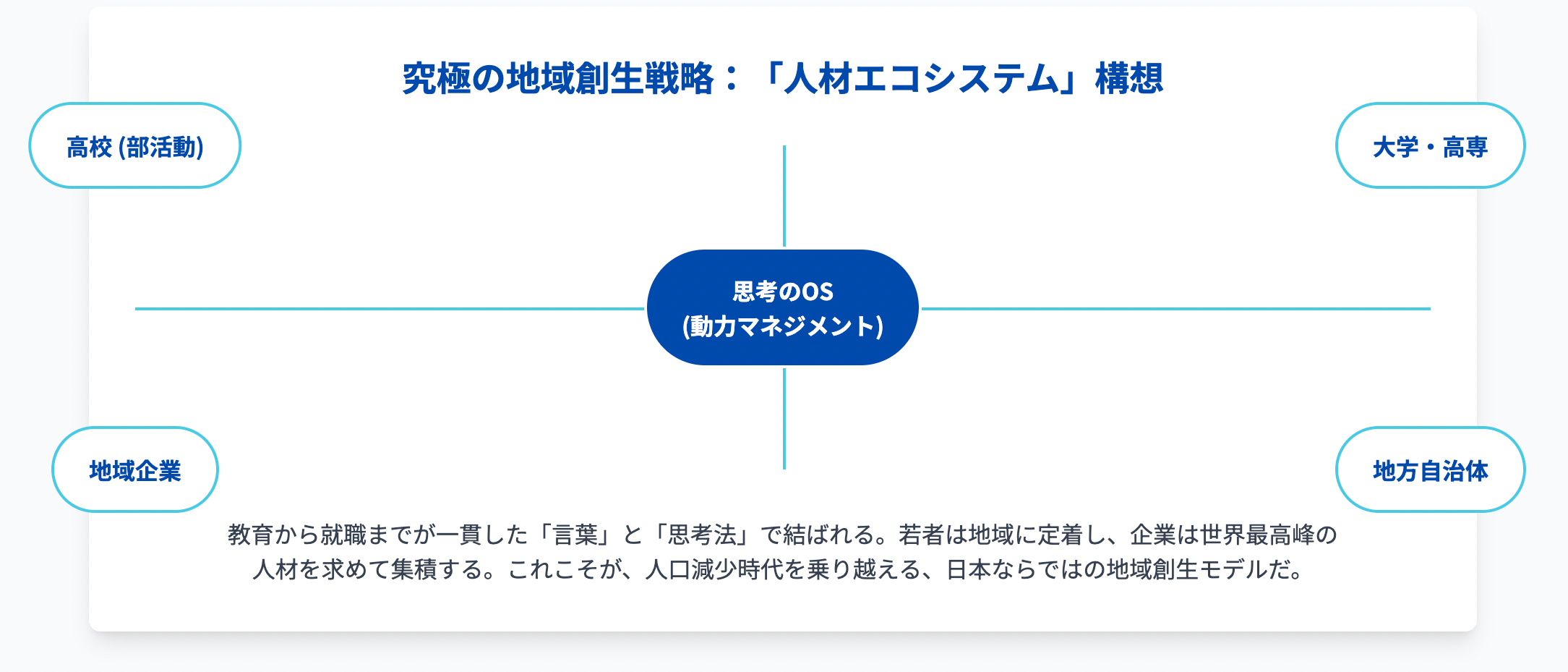

究極の地域創生戦略「人材エコシステム」の構築

想像してみてください。ある県の地方自治体、高校教育、特に部活動、大学、高等専門学校(高専)、そしてその県の全ての主要企業が、「動力マネジメント」の思考法、つまり「問題とは何か」「課題とは何か」という共通言語と問題解決フレームワークを導入するのです。

高校の部活動では、生徒たちが「今のチームの『問題』は守備力だ。その問題を解決するための『課題』として、週3回の守備練習を追加しよう」と自律的に議論する。大学や高専では、その思考法をさらに専門分野で深化させる。そして、社会に出ると、県内のどの企業に入社しても、学生時代に身につけた思考法がそのまま通用する。上司も同僚も、同じ「言葉」と「思考のOS」を共有しているため、入社初日から驚くほどスムーズに、そして高いレベルで協働できるのです。 </.p>

これは、単なる教育改革や企業研修ではありません。地域全体で、世界に類を見ないほど生産性の高い「人材エコシステム」を構築するということです。教育から就職までが一貫した論理と思考法で結ばれることで、若者はその地域で働くことに高い価値を見出し、定着します。企業は、世界トップクラスの「問題解決能力」を持つ人材プールを求めて、その地域に集積するでしょう。これこそが、人口減少時代における究極の地域創生戦略であり、日本が世界に対して示せる新しいモデルとなり得ると、私は確信しています。

世界トップクラスの基礎能力を持つ日本人。このポテンシャルに、統一された「思考のOS」が掛け合わされた時、その相乗効果は計り知れません。過去の成功体験という名の「呪縛」を解き放ち、個の「動力」を組織の力へ、そして社会の力へと転換する。その壮大な挑戦が、今、始まろうとしています。