記事公開日

最終更新日

エビングハウスの忘却曲線と忘却対策

記憶は時間とともに失われる。組織が“覚えておく”仕組みとは?―

エビングハウスの忘却曲線と忘却対策。対策として有効なのは、「復習のタイミング設計」「メモリーツールの活用」「反復的な実践機会の提供」です。

エビングハウスの忘却曲線とは?

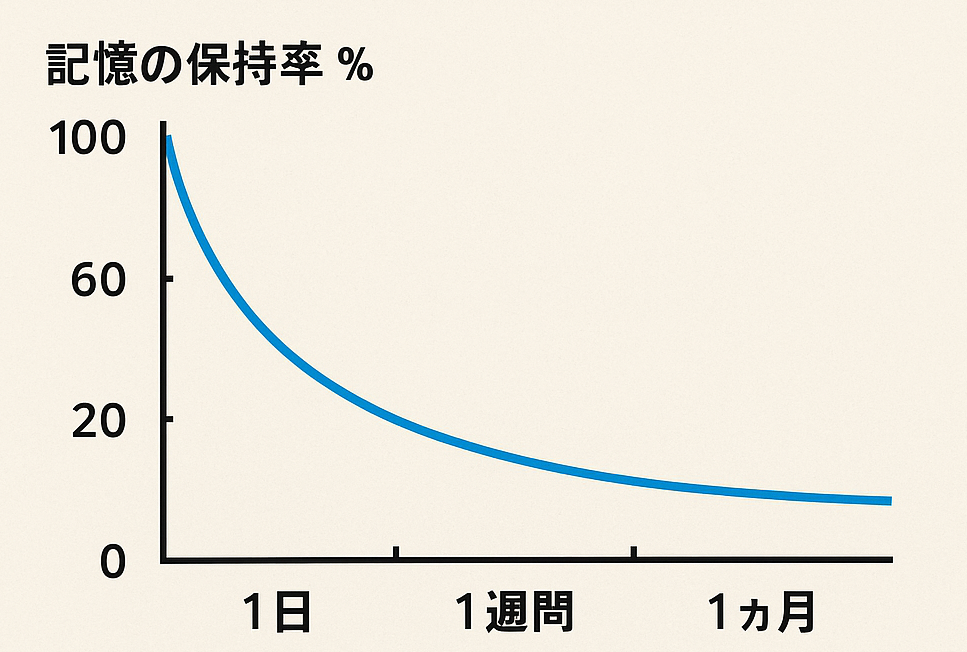

1885年、ドイツの心理学者ヘルマン・エビングハウスは、人間の記憶が時間の経過とともに急速に失われることを実験的に証明しました。その結果をグラフ化したものが以下の「忘却曲線」です。

ただし、復習を重ねることで記憶の定着率が劇的に上昇することも実証されています。

マネジメント視点での問題提起

「エビングハウスの忘却曲線」をビジネスに置き換えると、組織の中で次のような“見過ごされがちな課題”が浮き彫りになります。

教育・研修の効果が持続しない

多くの企業が新入社員研修や階層別研修にコストと時間をかけていますが、受講後すぐに現場へ戻されることで、学んだ内容が定着せず“やりっぱなし”状態になりがちです。形式的にテストを行っても、「知っている」=「使える」ではないため、実務で活かされていないケースが多く見られます。

OJTや引き継ぎが属人化しやすい

現場での教育は指導者の個人裁量に依存しがちで、何を教えたか、どこまで伝わったかの“記録”や“確認”がありません。結果として、引き継ぎ後に「聞いていない」「知らなかった」が頻発し、業務ミスや責任の所在不明が生じやすくなります。

会議・報告内容が忘れられる

会議やミーティングで共有された情報や決定事項も、記録されず、行動に反映されないことが多いです。とくに「議事録はあるが、読まれない・使われない」といった状況では、重要な知識や意思決定が“風化”していくリスクが高まります。

忘れることへの“前提設計”がない

多くの組織は、「教えれば覚える」「一度伝えたから理解したはず」という“理想の記憶像”に依存しています。実際は、人間の脳は「忘れるようにできている」にもかかわらず、その前提を無視した設計(1回限りの指導・説明)が横行しているのが現状です。

ビジネスに活かす“忘却対策”5選

- スパイラル型復習の導入

最初の24時間以内に一度復習し、以後1日後、1週間後、1か月後と間隔をあけた再学習を設計します。(例:研修後フォローアップeラーニングを段階的に実施) - ナレッジ共有の定着化

チーム内で得た知見を定例会議で再共有させることで、記憶の上書きと再定義が可能になります。「共有→再説明→質問対応」という流れが理解の定着に効果的です。 - メモリーツールやドキュメント活用

Notion、Slack、社内Wikiなど、“記録に残す文化”の徹底が忘却を防止します。情報は“探せる状態”で初めて価値を持ちます。 - 反復実践の場を設計

記憶の定着はインプットよりアウトプット(実践)によって深まります。(例:学んだ内容を使って新入社員が先輩に説明する“リバースOJT”) - 心理的安全性と質問しやすさの確保

「忘れるのは悪」ではなく、「思い出せる環境」を整備します。(例:質問チャンネルの設置、リマインダーBOTの活用)

まとめ

人は本来「忘れる」存在です。その前提に立つことこそが、強い組織づくりの第一歩だと言えます。エビングハウスの忘却曲線が示すように、記憶は放っておけば急速に失われていきます。しかし、だからこそ「どのように記憶を保つか」「忘却を防ぐ仕組みをどう設計するか」が、ビジネスやマネジメントにおいて非常に重要になります。

社員研修、OJT、ナレッジ共有など、あらゆる業務プロセスにおいて、記憶の定着と活用が成果を左右します。そのためには、一度きりのインプットに頼るのではなく、段階的な復習、反復実践、可視化された情報資産の共有、そして心理的安全性の高い“思い出せる”環境を整えることが求められます。

記憶に頼るのではなく、「忘れても困らない設計」を意識することで、個人のパフォーマンスも組織の再現性も大きく向上させることが可能になるのです。