記事公開日

最終更新日

オードリー・タンに学ぶ、会社の「会議」と「意思決定」を変える方法 パート1

なぜ、あなたの会社の会議は「ムダ」で「遅い」のか?

はじめに:変化のスピードについていけてますか?

現代のビジネスは、まるで高速道路のようです。次々と景色が変わり、少しでも気を抜くとあっという間に取り残されてしまいます。そんな時代に、私たちの会社の意思決定プロセスは、昔ながらの一般道をのんびり走っているようなものではないでしょうか? この「スピード感のズレ」こそが、多くの企業が抱える悩みのタネであり、新しい組織のあり方が求められる理由なのです。一見、トップダウンの鶴の一声は速そうに見えますが、実は変化への対応を遅らせ、会社全体の学ぶ力を弱めてしまうという、大きな弱点を抱えています。

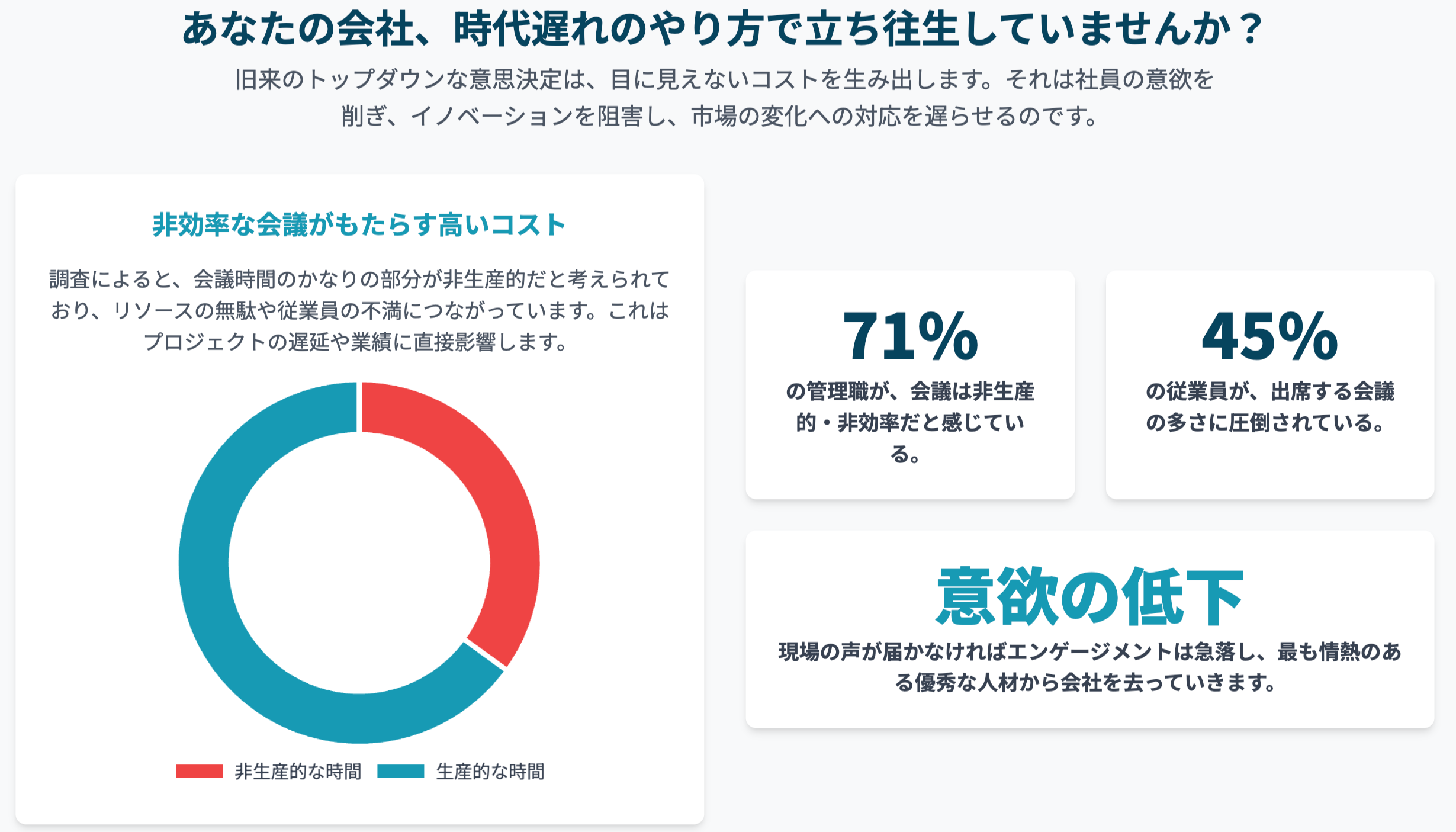

「見えないコスト」が会社をむしばんでいる

昔ながらのやり方が引き起こす問題は、ビジネスチャンスを逃すだけではありません。会社の根幹を揺るがす、目には見えないけれど深刻かつ多岐にわたる「隠れたコスト」を生み出しているのです。

社員のやる気がどんどん下がっていく…

「どうせ言ってもムダ」「上層部だけで決まるんでしょ?」――。意思決定のプロセスが一部の人たちだけの秘密の部屋で行われ、現場の声が届かないとき、社員のモチベーションは驚くほど下がってしまいます。自分の知識や経験が会社に活かせないと感じると、人は考えるのをやめ、ただ言われたことをこなすだけの「指示待ち人間」になってしまいます。この空気は、会社の活気を奪い、一番熱意のある優秀な人から会社を去っていく原因になるのです。

素晴らしい戦略が「絵に描いた餅」で終わる

お客様と毎日顔を合わせ、現場のリアルを一番知っている社員たちの声。この貴重な情報が反映されない意思決定は、どこか現実とズレたものになりがちです。その結果、どんなに立派な戦略を立てても、現場で実行しようとすると「話が違う!」となり、うまくいかないリスクが高まります。現場の知恵を活かす仕組みがないことは、戦略そのものを骨抜きにしてしまうのです。

とっさの判断ができない、動けない組織

部署ごとに壁があり、情報が共有されない「タコツボ化」は、組織をカチコチに固まらせてしまいます。市場の急な変化やトラブルが起きても、素早く対応できず、ライバルに致命的な差をつけられてしまう。この「動けない」体質は、今の時代、会社にとって最大の弱点の一つと言えるでしょう。

これらの問題の根っこにあるのは、会社の「脳みそ」の使い方の間違いです。一部の偉い人たちにばかり考える負担を集中させ、会社全体にいるはずのたくさんの賢い人たちの知恵を眠らせてしまっているのです。これは単に「決定が遅い」という話ではなく、会社全体の学習能力を下げてしまう、もっと深刻な問題なのです。

意外なところに見つかった解決のヒント

この難しい問題の解決策は、意外な場所からやってきました。台湾のデジタル担当大臣として世界的に有名になったオードリー・タン氏。彼女はただの政治家ではなく、国という巨大で複雑な組織の仕組みをデザインし直した、天才的な「システム設計者」です。タン氏が実践してきたデジタル民主主義の考え方は、企業が抱える「どうやってみんなでうまく決めるか」という悩みを解決するための、強力なヒントに満ちています。この記事では、タン氏の考え方と実践を紐解き、それを私たちの会社に応用する方法を探っていきます。

オードリー・タンの「魔法の杖」― その思想の核心に迫る

オードリー・タン氏のすごさを理解するには、彼女が行った個別のプロジェクトの裏にある、一貫した哲学を知る必要があります。それは、テクノロジーを単に仕事を効率化する道具としてではなく、信頼と協力を醸成するための社会的な仕組みとして捉える、深い考え方に基づいています。

魔法その1:「徹底的な透明性(ラディカル・トランスパレンシー)」が信頼を生む

タン氏の哲学のど真ん中にあるのが、「ラディカル・トランスパレンシー」という考え方です。これは単に「情報をオープンにしよう」という話ではありません。もっと踏み込んで、物事が決まっていくプロセスそのものを、後から誰でも検証できるように記録として残すという、強い意志を表しています。タン氏が大臣だった頃、自分の会議をすべて録音し、文字起こしして公開していたのは、まさにその象徴です。その目的は、「国が市民に対して透明になることであり、その逆ではない」という言葉に集約されています。

この徹底した透明性は、ただのきれいごとではありません。人々の行動を変える強力な仕掛けとして機能します。話し合いのプロセスや理由がすべてオープンになる環境では、自分の利益や部署の都合だけを考えた発言はしにくくなります。なぜなら、その主張が「みんなの広場」で通用するような、ちゃんとした理屈でなければ、誰も支持してくれないからです。会社で言えば、部署間のセクショナリズム、いわゆる「サイロ」を壊し、全社的な視点で物事を決めるための鍵となります。

魔法その2:「ないなら、作っちゃえ!」― シビックハッカーの精神

タン氏を突き動かしているのは、「シビックハッカー」としての心です。これは、社会の問題に対して、ただ文句を言うのではなく、自分たちの手で「もっと良い代替案(プロトタイプ)」を作って示そう、というポジティブな姿勢のことです。市民エンジニアのコミュニティ「g0v(ガブゼロ)」が掲げる「『なぜ誰もやらないんだ?』と問うのをやめよう。私たちこそが、その『誰も』なのだから」という言葉が、この精神をよく表しています。

ここで特に面白いのが、「フォーク(fork)」という考え方です。これは、もともとプログラミングの世界の言葉で、既存のプログラムをコピーして、そこから自分たちで改良版を作ってしまうことを指します。タン氏たちはこの考え方を社会に応用し、「政府をフォークする」というアイデアを実践しました。これは、大企業にありがちな「どうせ言っても変わらない」「それは私の仕事じゃない」といった諦めムードに対する、強力なワクチンです。社員に、今のやり方やツールに対する改善案を自ら作って提案する権限と手段を与えることで、組織に眠っている改善のエネルギーを爆発させることができるのです。

魔法その3:対立は「問題」ではなく「エネルギー」

タン氏の哲学では、意見の対立やギスギスした関係を、解決すべき「問題」ではなく、より良い答えを生み出すための「エネルギー源」として捉えます。表面的な仲の良さを保つために反対意見を黙らせたり、偉い人が無理やり「これで決まり!」と押し付けたりするやり方とは全く違います。むしろ、色々な人の視点を積極的に引き出し、それらを組み合わせることで、より強く、新しい解決策を「みんなで創り上げる(共創)」ことを目指します。この考え方は、様々な立場の人が複雑に絡み合う現代の問題解決において、非常に重要です。会社で言えば、部署間の対立や意見のぶつかり合いはつきもの。タン氏のやり方は、こうした対立を壊すものではなく、むしろ会社が学び、成長するチャンスとして活かすためのヒントを与えてくれます。

魔法その4:リーダーは「司令官」ではなく「パイプ役」

タン氏は自分の役割を、市民と政府をつなぐ「チャネル(パイプ役)」だと考えています。命令を下す「司令官」ではなく、対話を促し、信頼を育む「進行役(ファシリテーター)」に徹するのです。彼女が自分のチームメンバーを「同僚(peers)」と呼ぶのも、上下関係ではなく、対等なパートナーとして尊重している証拠です。このリーダーシップ観は、従来のトップダウン型マネジメントからの大きな転換を意味します。リーダーの仕事は、答えを教えることではなく、組織の中から最高の答えが自然に生まれてくるような「場」と「プロセス」をデザインし、支えることにあるのです。

パート2はこちら→ https://hr.my-sol.net/media/useful/a130

パート3はこちら→ https://hr.my-sol.net/media/useful/a131

編集者: マイソリューションズ編集部 https://hr.my-sol.net/contact/

マイソリューションズでは、本記事のような企業内合意形成のノウハウをはじめ、多岐にわたる研修実績やコラムを定期的にご紹介しています。ぜひこちらもご覧ください。 https://hr.my-sol.net/media/useful/