記事公開日

最終更新日

オードリー・タンに学ぶ、会社の「会議」と「意思決定」を変える方法 パート2

台湾モデルを体験!デジタル民主主義のすごいツールたち

オードリー・タン氏の哲学は、ただの理想論ではありません。具体的なプラットフォームとプロセスを通じて、社会に実装されています。ここでは、その思想を形にするための主要なツール、「g0v」「vTaiwan」「Pol.is」が、どのように機能し、どんな成果を上げてきたのかを詳しく見ていきましょう。

g0v(ガブゼロ):市民が主役のイノベーションエンジン

g0vは、政府(gov)の「o」を「0」に置き換えた名前で、「政府をゼロから考え直そう」という強い意志が込められています。これは特定の会社や団体ではなく、オープンソースの考え方で運営される、みんなが主役の市民コミュニティです。

- どんな仕組み?: g0vの主な活動は、定期的に開かれる「ハッカソン」です。ここでは、プログラマーやデザイナー、社会活動家、そして普通の市民まで、様々なスキルを持つ人々が集まり、社会の問題を解決するためのアプリやサービスを一緒に開発します。大切なのは、g0vが利益を目的とせず、作られたものはすべてオープンソースとして誰でも使えるように公開される点です。

- 政府とのユニークな関係: g0vと台湾政府の関係は、正式な契約で結ばれているわけではありません。むしろ、政府の「受け入れる姿勢」によって成り立っています。政府が「こんなことで困っている」と課題を投げかけ、g0vコミュニティが解決策を開発し、政府がそれを政策として採用する、という柔軟な協力関係ができています。

- 成功事例:マスクマップ: この協力関係が生んだ最も有名な成功例が、コロナ禍の初期に作られた「マスクマップ」です。始まりは、一人の市民エンジニアが開発した、薬局のマスク在庫を地図で確認できるアプリでした。これが大きな話題になると、タン氏と政府はすぐさま開発者と連絡を取りました。政府は正確な在庫データをリアルタイムで公開し、g0vコミュニティの多くの開発者たちが、そのデータを使って様々なバージョンのマスクマップアプリを次々と開発・改善していきました。特にすごいのは、現場の薬局から「在庫がゼロになったことを示すボタンが欲しい」という声が上がると、即座にシステムが改良されたことです。これは、トップダウンの指示では絶対に不可能な、市民、開発者、政府が一体となった、スピーディーで柔軟な問題解決の素晴らしい例です。

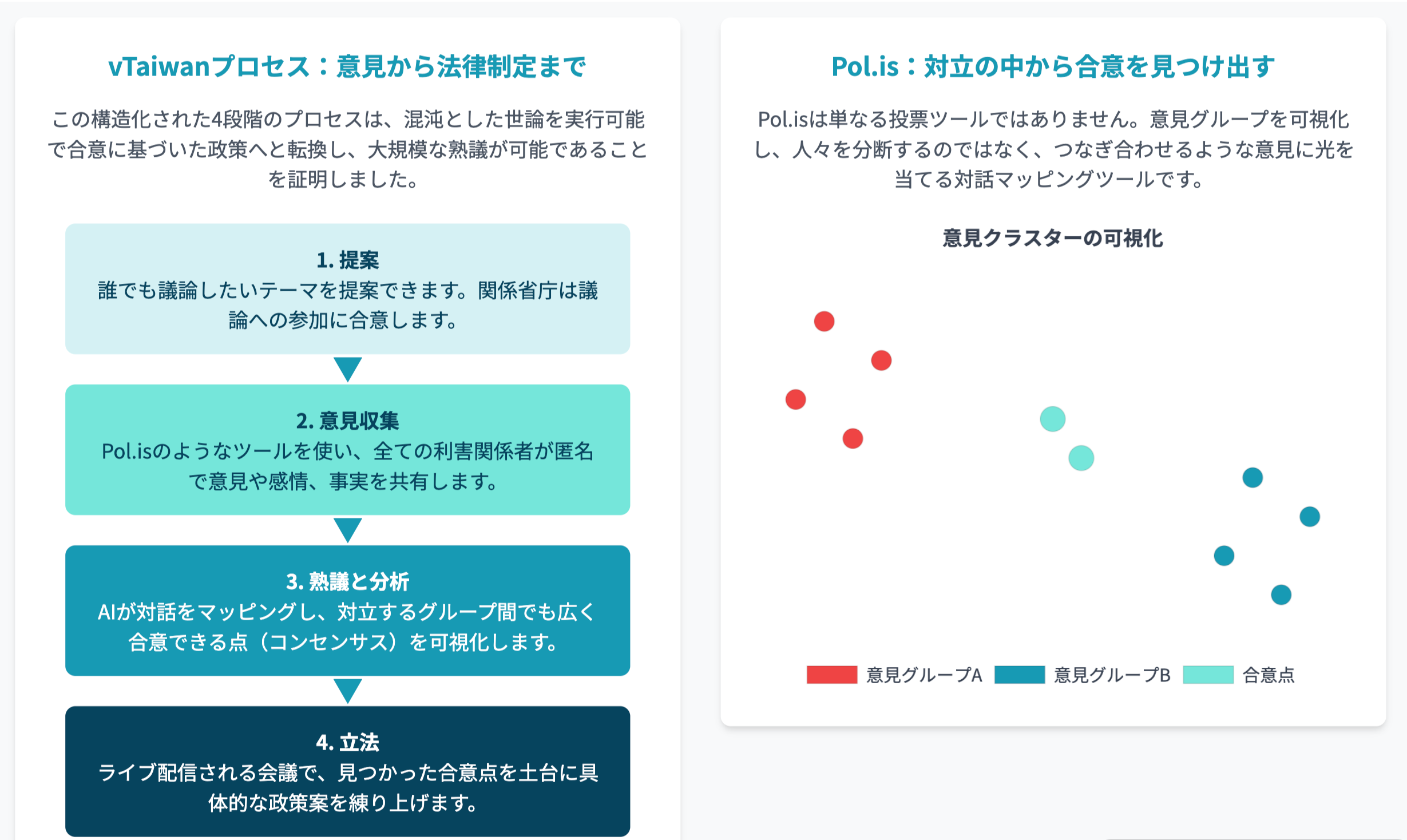

vTaiwan:大規模な話し合いを実現する魔法のプロセス

vTaiwanは、オンラインとオフラインの対話を組み合わせ、法律のような複雑な問題について、国民的な合意を形成するためのプロセスです。これは単なるウェブサイトではなく、一連の考え抜かれた対話の仕組み全体を指します。

- 4つのステップ: vTaiwanは、主に4つのステップで進められます。

- 提案(Proposal): 市民や団体から「この問題について話し合いたい」(例えば、ライドシェアサービスUberをどうするか)という提案が出され、関係する政府機関が話し合いへの参加に同意します。

- 意見収集(Opinion): ここで主役となるのが、後で詳しく説明する「Pol.is」というツールです。数週間にわたって、あらゆる立場の人(例えば、Uberの運転手、タクシー運転手、乗客、政府の担当者など)が、オンラインで匿名で自由に意見を表明します。ここでは事実だけでなく、感情や価値観も含めて、幅広く意見を集めることが目的です。

- 熟議(Reflection): Pol.isで集められた膨大な意見が分析され、意見が真っ二つに割れている点と、意外にもみんなが「それ、いいね」と思っている合意点(コンセンサス)が地図のように可視化されます。この分析結果が、次のオフライン会議の議題になります。

- 立法(Legislation): 最後に、様々な立場の代表者が一堂に会し、ネットで生中継される公開会議が開かれます。この会議では、Pol.isで見つかった合意点を土台にして、具体的な法律の案や政策が練り上げられます。政府は、ここで作られた合意を尊重し、政策に反映させることを約束しています。

このプロセスは、これまでの物事の決め方を根本から変えるものです。普通、会社の戦略や政策は、一部の専門家や経営層が作り、その後で関係者を「説得」して回ります。しかし、これはしばしば強い反発を招き、実行が難しくなります。一方、vTaiwanは、合意形成のプロセスを前倒しにし、最初から全員を巻き込むことで、意思決定そのものを「みんなで創る」行為へと変えてしまうのです。これにより、最終的に出来上がった案は、すでに関係者の広い支持を得ているため、その後の実行が非常にスムーズになります。これは、意思決定に伴う「実行の難しさ」を劇的に減らす、非常に賢い方法と言えるでしょう。Uberの規制問題やフィンテック、リベンジポルノ対策など、社会の意見が激しく対立する難しい問題で実際に成果を上げてきたことが、その有効性を証明しています。

Pol.is:対立の中から「合意」を見つけ出すテクノロジー

Pol.isは、vTaiwanプロセスの心臓部とも言える、デジタルツールです。

- どんな仕組み?: Pol.isは、単なる賛成・反対を問う投票ツールではありません。参加者は、他の人が投稿した意見に対して「賛成」「反対」「パス」で投票するだけでなく、自分でも新しい意見を投稿できます。

- 意見を「見える化」する: Pol.isの最大の特徴は、集まった投票データをリアルタイムで分析し、参加者の意見の分布を「意見マップ」として見せてくれる点です。機械学習の技術を使って、似たような投票行動をした人たちをグループ(意見のカタマリ)としてまとめ、地図のように表示します。

- 「なんとなくの合意(Rough Consensus)」を見つける: Pol.isが目指すのは、多数派の意見を見つけることではありません。むしろ、意見が違うグループの間でも、なぜかみんなが賛成している意見を見つけ出すことに重点を置いています。これにより、議論を二極化させるような対立点を避け、参加者が最初は気づかなかった共通の価値観や合意できるポイントを発見することができるのです。

このツールのデザインは、議論の仕方を根本から変えます。普通のSNSのコメント欄や会議では、自分の意見を目立たせるため、あるいは注目を集めるために、過激で対立を煽るような発言が出がちです。しかしPol.isでは、自分の投稿した意見が、自分と違う意見グループの人からも含めて、多くの人から支持されること(つまり、みんなの合意点になること)が「ゴール」になります。そのため、参加者は自然と、より深く考え、相手の視点を取り入れた、人と人とをつなぐような表現を使うように促されるのです。Pol.isは、テクノロジーの力で、たくさんの人々を対立ではなく協力へと導く、画期的な社会の仕組みと言えるでしょう。

あなたの会社は大丈夫?機能不全に陥った意思決定の症状

オードリー・タン氏のモデルが解決しようとしている政府の課題は、驚くほど多くの点で、現代の企業が抱える意思決定の問題とそっくりです。ここでは、経営学の視点とタン氏の哲学を重ね合わせ、あなたの会社が抱えているかもしれない問題の根源を探っていきましょう。

「トップダウン」という名の落とし穴

トップダウン、つまり上層部が決定して下に指示を出す方法は、スピーディーさが魅力に見えることがあります。特に緊急事態では、強力なリーダーシップが会社を救うこともあるでしょう。しかし、そのメリットは一時的なもので、長期的には組織の健全性を蝕む深刻な副作用を伴います。

- 文化的な問題: 上からの指示を忠実にこなすことが評価される文化は、社員から自分で考える力を奪い、「指示待ち人間」を増やしてしまいます。現場で起きている問題や改善のチャンスに気づいても、社員が自ら動くことを諦めてしまうため、会社全体の新しいアイデアを生み出す力はどんどん弱くなります。

- 構造的なもろさ: トップダウンモデルは、少数のリーダーの能力にすべてがかかっています。これは非常に脆い構造で、もしトップが一度判断を間違えたら、それを修正する仕組みが組織にないため、一気に経営危機に陥るリスクを常に抱えているのです。

合意形成を邪魔する「見えない壁」の正体

会社の意思決定がうまくいかない原因は、個人の能力不足だけではありません。組織の構造そのものに問題が潜んでいることが多いのです。

- 情報の非対称性(部署ごとのタコツボ化): 各部署が自分の利益のために情報を抱え込み、他の部署に共有しない状態です。これでは、会社全体の意思決定は、常に不完全な情報に基づいて行われることになります。これは、タン氏が壊そうとした不透明な政府の構造と全く同じ問題です。

- 社内政治: 会社の利益よりも、個人の出世や部署間のパワーバランスといった政治的な力学で物事が決まってしまう現象です。これもまた、タン氏が「徹底的な透明性」によってなくそうとした、一部の人の利益のためのロビー活動の会社版と言えます。

- 思い込みと認知バイアス: 人間は、どんなに誠実であっても、物事を完璧に合理的に判断することはできません。「確証バイアス」(自分に都合のいい情報ばかり集めてしまう傾向)のような「心のクセ」が、意思決定の質を大きく下げてしまいます。同じような考えの人ばかりが集まった組織では、この問題はさらに深刻になります。

これらの要因が組み合わさることで、従来の会社の階層構造は、意図せずして「学習を邪魔する機械」になってしまいます。現場からの反対意見や悪い知らせ、斬新なアイデアは、階層を上がっていく過程でどんどん削ぎ落とされ、トップに届く頃には、当たり障りのない、現実とはかけ離れた情報だけが残ります。その結果、経営トップは、組織内で最も不正確な情報に基づいて重大な決定を下すという、極めて危険な状況に置かれてしまうのです。タン氏のモデルが持つ「徹底的な透明性」と、現場からトップへの直接的なコミュニケーションラインは、まさにこの情報のフィルターを破壊し、意思決定者にありのままの現実を突きつけるためのシステムなのです。

なぜ、あなたの会社の会議は「ムダ」なのか?

会社の非効率の象徴として、よく「ムダな会議」が挙げられます。しかし、これは単に会議の進め方が下手だという話ではなく、もっと根深い組織の問題の現れなのです。

- 会議が機能しない理由: 何を決めるのかはっきりしないまま人が集められ、一部の人だけが話し、結論が出ないまま時間切れ…。多くの会社で繰り返されるこの光景は、組織として話し合う仕組みが壊れている証拠です。

- 多数決のワナ: 複雑な問題に対して安易に多数決を使うと、少数派の貴重な意見が切り捨てられ、組織内に「勝ち組」と「負け組」の対立を生むだけで、本当の意味での納得感(合意)にはつながりません。これは、多様な意見の中から共通点を見つけ出そうとするPol.isのアプローチとは正反対です。

非効率な会議は、組織の不透明性がもたらす直接的な結果です。情報が部署ごとに閉じられ、事前に共有されていないからこそ、会議の時間が単なる状況報告に終わってしまうのです。何を目指し、どうやって決めるのかというルールが不透明だからこそ、会議が建設的な問題解決の場ではなく、社内政治の舞台になってしまうのです。会議を本当に意味のあるものにするためには、まず組織の情報の流れそのものを、タン氏の哲学に倣って、風通しの良いものへと変革する必要があります。

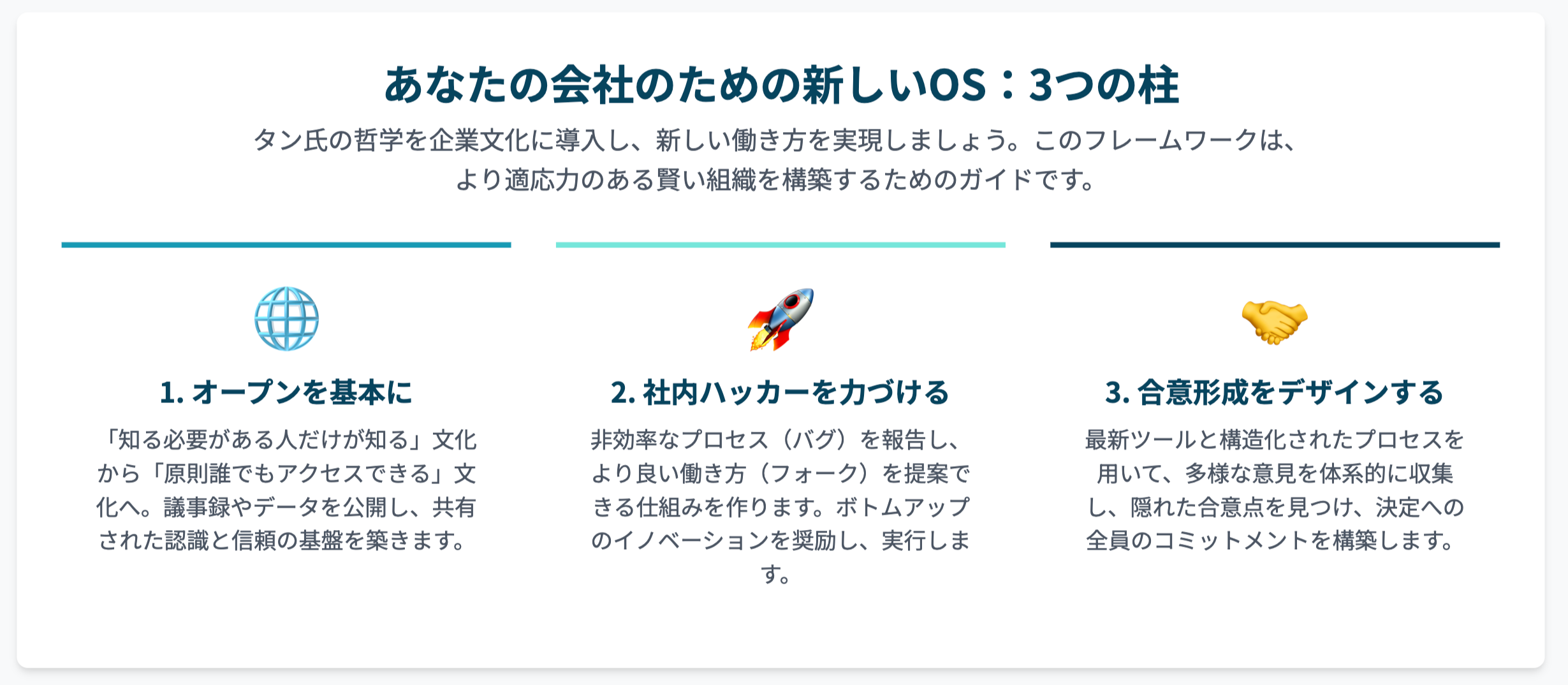

明日からできる!オードリー・タン流「最強のチーム」の作り方

これまでの分析を踏まえ、オードリー・タン氏の教えからヒントを得た、新しい企業内合意形成のフレームワークを提案します。これは、従来の指示命令型の組織に代わる、学習と適応を重視した、新しい組織のOS(オペレーティングシステム)です。

第1の柱:「情報は隠さない」が当たり前の文化を作る

組織内の情報フローを根本から変革し、「知る必要がある人だけが知る」から「原則、誰でもアクセスできる」へと文化をシフトさせます。

- 具体的なアクション: プロジェクトの資料、会議の議事録(AIによる自動文字起こしツールの活用がおすすめ)、主要な業績データなどを、全社員が見られる場所に保存することをルールにします。Slack社のように、経費や福利厚生に関する質問をオープンなチャンネル(例:

#経理相談)で行うことで、知識が特定の人に偏るのを防ぎ、組織全体の知恵として蓄積していくのも効果的です。

第2の柱:「コーポレート・シビックテック」― 全員が改善の主役になる

g0vの「ないなら、作っちゃえ!」精神を会社に導入し、全社員を組織のプロセスを良くしていく改善者として位置づけます。

- 具体的なアクション: 社内SNSやチャットツール上に、非効率なプロセス(バグ)を報告したり、もっと良い働き方(フォーク)を提案したりできる専用の場所を作ります。g0vのハッカソンを真似て、社員が主導する改善案を素早く試作し、テストするための社内イベントを定期的に開催するのも良いでしょう。リクルート社の新規事業提案制度「Ring」なども、この考え方に近い取り組みです。

第3の柱:みんなの声を「科学的に」聴き、合意点を見つけ出す

vTaiwanとPol.isの仕組みを応用し、たくさんの多様な社員の意見を体系的に集め、納得感のある合意へとつなげます。

- 具体的なアクション: 全社に影響が大きい、あるいは部署間で意見が対立しやすい重要なテーマ(例:新しい人事制度の導入、中期経営計画の策定、リモートワークの方針など)の意思決定に、Pol.isのような意見マップツールを導入します。vTaiwanの4段階プロセスを参考に、幅広いアイデア出しから具体的な合意形成まで、議論のプロセスをデザインします。

表で見る:これからの合意形成はこう変わる!

このフレームワークがもたらす変化を、下の表にまとめました。これまでの組織と、私たちが提案する「ラディカル・トランスパレンシー組織」の根本的な違いが一目でわかります。

| 比較ポイント | 従来型の指示命令モデル | ラディカル・トランスパレンシー・モデル(タン氏の教え) |

|---|---|---|

| 情報の流れ | タコツボ化、階層的、「知る必要がある」が原則 | 原則オープン、ネットワーク型、誰でもアクセス可能 |

| 意思決定の基準 | 役職や権威、多数決、経験と勘 | データに基づき、「なんとなくの合意」を探し、みんなの知恵を活かす |

| 対立の扱い方 | 避ける、抑え込む、偉い人に判断を委ねる | 意見の違いを歓迎し、共通点を探し、対立から新しいものを生み出す |

| 社員の役割 | 受動的な実行者、「指示待ち」 | 能動的な問題解決者、プロセスの改善者、「社内ハッカー」 |

| リーダーの役割 | 司令官、決定者、門番 | 進行役、プロセス管理者、「パイプ役」 |

| 成功の指標 | 決定の速さ、指示が守られているか | 成果の質、みんなの納得度、組織として学べたか |

パート1はこちら→ https://hr.my-sol.net/media/useful/a129

パート3はこちら→ https://hr.my-sol.net/media/useful/a131

編集者: マイソリューションズ編集部 https://hr.my-sol.net/contact/

マイソリューションズでは、本記事のような企業内合意形成のノウハウをはじめ、多岐にわたる研修実績やコラムを定期的にご紹介しています。ぜひこちらもご覧ください。 https://hr.my-sol.net/media/useful/